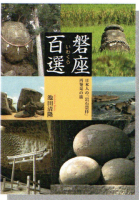

100.自然神の精気

この項をもって、ブログも百回を数えることになる。まだ書きのこしたこと、書き足らないこともあるのだが、ひとつの区切りを迎えたという想いもつよい。冒頭にも書いたが、磐座と思しきものに出会ったのは小学校の林間学校、ふるさとの「金山出石寺」だった。山門前の広場、弘法大師空海が修行をしたという「護摩岩」が子供心にもつよく印象にのこった。われながら奇妙な子供だと思うが、なぜか気になるのだ。無数の割れ目がはしり、びっしりと樹木が生い茂る巨岩だったが、その割れ目の奥に「なにか」潜んでいるような、得体のしれないその「なにか」がじっとこちらを見ているような気がしてならなかった。怖いもの見たさ……とでもいうのか。あえてその巨岩の近くを通ると、背筋がゾクゾクした。子供ならではの「異界体験」だったのだろう。

八ヶ岳の南麓、標高一二五〇メートルの森に移り住んで二二年、クマザサが生い茂る雑木林のなかに「磐座」や「石神」が点在する庭をつくりつづけてきた。いわば「私のイワクラ」ともいえるものだが、もとより、自身がそう想っているにすぎない。全国各地の磐座を訪ねるなかで、印象にのこったものを思い浮かべながら、自らの感覚で石を組み、再現しようと試みたものだ。が、いつしかまわりの景色にとけこみ、苔むし、もうすっかり「自然の石」と化している。たで食う虫も好き好きとはいえ、「阿呆の鳥好き貧乏の木好き」のようで、なにやら面はゆい。とはいえ、当人はいたって真面目そのもの。家族からイシアタマと揶揄(やゆ)され、冷ややかな視線を感じながらも、それを本気で懸命にやってきた。自身のことながら、そこがやはりおかしい。

八ヶ岳の南麓、標高一二五〇メートルの森に移り住んで二二年、クマザサが生い茂る雑木林のなかに「磐座」や「石神」が点在する庭をつくりつづけてきた。いわば「私のイワクラ」ともいえるものだが、もとより、自身がそう想っているにすぎない。全国各地の磐座を訪ねるなかで、印象にのこったものを思い浮かべながら、自らの感覚で石を組み、再現しようと試みたものだ。が、いつしかまわりの景色にとけこみ、苔むし、もうすっかり「自然の石」と化している。たで食う虫も好き好きとはいえ、「阿呆の鳥好き貧乏の木好き」のようで、なにやら面はゆい。とはいえ、当人はいたって真面目そのもの。家族からイシアタマと揶揄(やゆ)され、冷ややかな視線を感じながらも、それを本気で懸命にやってきた。自身のことながら、そこがやはりおかしい。

さて、コロナ禍において、いかに人類が自然の前で「無力」なのかということを目の当たりにしてきた。自然災害のひとつと捉えられているほどだが、このウイルスは自然界の安定した生態系のなか、野生動物と共存しながらひっそりと生きてきたという。著名な霊長類学者は、「われわれは自然の一部であり、依存しているにもかかわらず、自然を無視し、ともに共有すべき動物を軽視したことに原因がある」といっている。人間が自然を破壊してきた結果だというのだ。

よく「パワースポット」という言葉を見聞きする。俗にいう「ご利益」と混同されていると思えるほどだが、視点をかえると、自然がもつ根源的な生命力といった景色がみえてくる。元来、年自然神は現世のご利益とは無縁だったし、あるとすれば、自然の精気によって癒されるという施しのようなものだった。昨今、あまりにも人間だけのご利益に振子が振れすぎているように思える。自然に帰れとまではいわないが、これを機に、自然との向き合いかたを見直し、「密」とは対極にあるような自然神の精気にふれてみたらどうだろう。ホッとひと息つけるはずだ。

令和4年3月10日

99.岩石崇拝の始まりを考える

誰が言ったのか、神のまばたきは人間の百年に相当するという。かつて奈良県桜井市の檜原神社近く、「山辺の道」から三輪山を拝し、山中の磐座を想い描いたときに観じたことがある。自然は神のまばたきの内に季節をめぐり、生と死を循環する。山からは雲が湧き、雲は、雲根(うんこん)とよばれる岩石から生じ、水をともなう。石は動かず、いつもそこにある。やがて、人は引き寄せられるように石の周りに集まる。子どもが生まれたとき、身内が亡くなったとき、獲物が獲れたとき、石に向かい頭(こうべ)をたれた。産土(うぶすな)の神はこうして生まれた。

なぜ、人は大切なものを包むように石を神聖視し、祀ってきたのか。『百選』では、人類が石器という道具を手にしたときに、その萌芽があるのでは……と書いたが、これはいわば利便性といった観点から考えたものだ。とすると、精神性といった視点からはどうなのか。難しい課題だと思う。いや誰にもわからない。それこそ「神のみぞ知る」ことかもしれない。でも、なぜか。

何ごとの おはしますをば知らねども かたじけなさの涙こぼるる……。中世の歌人、西行が伊勢神宮で詠んだとされる歌だ。私はこの歌に日本人が神という存在に抱いてきた、えもいわれぬ深淵な心を想う。なぜかわからないけれど、じわりと胸が熱くなるような気這い、鳥肌がたつような感動が「あの辺り」から伝わってくる。でも妙に懐かしい。そうしたごく自然な感覚、直感的な想いが岩石崇拝のはじまりだったように思える。石に宿る神は、ただ自然のままにそこに在(おわ)す。みえないけれど、見守っていてくれる。「かたじけなさ」に手を合わせ、拝すればよかった。そのあたりの皮膚感覚のような感受性が、岩石崇拝の基層を静かに流れている。

岩石の持つ永遠性、普遍性といったものも拝する「わけ」のひとつかもしれない。石は、変わらないものの象徴であり、祈りの根底には、変わらないものへのあこがれが託されている。季節は、春夏秋冬、毎年変わらないでめぐってくる。春には命が芽吹き、夏には命が茂り、秋には命が実る。そして冬には命が休み、籠るのだ。はるか縄文の昔から、その繰り返しのなかで人は生きてきた。自然そのものに身を委ねてきた。それが祈りであり信仰のはじまりだった。自然の営みが、人のすべてを左右すると日々体感していたからだ。変わらない自然の営みこそ、崇拝の対象だった。自然の摂理にはむかえば死がまっている。身を寄せ、ゆだねるしかない。順応するしかなかった。そうした無条件ともいえる自然に対する畏敬が、「かたじけなさ」という祈りへとつながった。つい頭をたれ、柏手(かしわで)のひとつも拍ってみたくなるのだ。

令和4年1月25日

98.岩になったアイヌの酋長

アイヌは四季の移ろいに順応して生活を営んだ。小規模な農耕もおこなわれたが、生活の基盤は、漁労・狩猟・採集だった。いわば縄文以来の生活を維持し、大自然のなかに食料を求めて生きてきた民族だ。かつて樺太や千島・本州の北部にも分布していたが、やがて北海道が唯一アイヌの土地となった。濃密に暮らしていた地域は、いまでいう胆振(いぶり)から日高地方に至る地域で、集落を形成する戸数はふつう五~六軒とされ、十戸もあれば大村とみられた。そうした集落にも秩序を維持するための裁判や刑罰のようなものがあった。刑罰は、一種のムチ打ちやツグナイという弁償刑で、裁判は、弁論をたたかわして是非を決めるチャランケ(談判)が主なものだったという。今回は、チャランケして岩になったというアイヌの神話を紹介したい。訪ねたのは、内浦湾(噴火湾)に面した伊達市の有珠(うす)という景勝地。一四二年前にここを訪れた英国人の女性旅行家・イザベラ・バードが、「私がこれまで日本で見てきたなかで最高に美しいものだった」(金坂清則訳『完訳日本奥地紀行』)と絶賛しているところだ。

「チャランケ岩」は、バードが泊まった「有珠会所跡」の西方、伊達市有珠と洞爺湖町虻田(あぶた)との境界にある。説明板に、境界近くに漂着した鯨の所有をめぐって有珠と虻田の酋長が七日七晩チャランケしたが譲らず、ついに八日目の朝、二人とも岩と化していたという話が記されている。更科源蔵の『アイヌの神話』をみると、岩になったのは、文化の源をひらいた神・オキクルミとその兄・サマイクルとあり、左の勝ち誇っているように見える岩がオキクルミで、右の文句を言っているように見えるのがサマイクルだという。「欲張ると岩になるぞ」という罰のようだが、岩になったあとでも、まだチャランケしているような造形がおもしろい。

有珠会所跡の北側に「善光寺」がある。ここにバードが「実に立派な造り」と称賛した本堂が現存している。江戸末期に設けられた「蝦夷三官寺」のひとつだが、鄙には稀な……と違和感を覚えるほど端正で優雅な佇まいをみせている。ロシアの南下にともなう邪宗門対策、アイヌへの仏教布教などとされているが、むしろ有珠湾に面した神秘的な立地そのものが建立の「わけ」だったように思える。『菅江真澄遊覧記』には、「かつて見た松島、象潟の面影が目に浮かび、庭園などをみているようなおもしろさ」とあり、「アイヌは有珠のコタンをアイヌの国の都と言っている」とも記している。有珠は、日本有数の貝塚地帯である内浦湾のなかでも、とりわけその数が多いことが知られているが、和人が来る以前、おそらくここは、神々が集う「カムイコタン」そのものであり、信仰の地であったにちがいない。日本三景の松島にも例えられ、バードが「有珠は夢のように美しく、平和である」と記した情景がそれを物語っているように思える。

令和4年1月10日

97.江差・瓶子岩

この岩はいつまでもつだろうか……というのが第一印象だった。徳利を逆さにしたような姿から瓶子岩(へいしいわ)とよばれているが、その危なっかしい造形そのものがもうすでに神が宿る領域に達している。北海道江差町の鷗島(かもめじま)に屹立する伝説の奇岩だ。高さは約一〇メートルだという。海岸に立つ説明版に「神様から瓶子を授かった折居(おりい)という姥が、瓶子の中の水を海に注ぐと、ニシンが群れて江差の人びとの糧になった」とあり、そのときの瓶子が逆さまになり岩になったと記されている。が、安政年間の古地図には「ヘンシ岩」と書かれているという。ヘンシとは、アイヌ語で「頭の大きな」という意で、ヘンシが転じて瓶子となり、折居姥の伝説に結び付いたとみるのが妥当と思われる。わたしも瓶子というより、アイヌ語にいう大きな鷗の頭に見えた。古くより漁師の守り神として崇められていたというが、にょっきりと巨大な頭をもたげ、ニシンの群れを狙うような鋭い眼孔が印象深い。もともと鳥居はなかったようで、鷗島に鎮座する「厳島神社」建立四〇〇年を記念し、平成二七年に立てられたものとある。

江差は、鴎島がいわば巨大な堤防の役割をもつ天然の良港で、この島があってこその繁栄でもあったといわれる。鷗が羽を広げたように見えるからとか、島を覆うほど鷗が群れていたからなど由来が語られているが、アイヌ語のカムイ・シリ(神の島)が転化したという説も伝わる。かつては弁天島とも呼ばれていたというが、豊漁の神である弁財天を祀る神の島であり、神の使いのような鷗が群れる島でもあったろう。江差という地名もまた、アイヌ語の岬を意味するエサシとも、「戦に敗れた砦」を意味するウエン・チャシに由来するともいうが、それ以上のことはわからない。かつてここにアイヌの砦があり、屈辱の記憶を地名に刻んだのだろうか。

松前江差の 鷗の島は 地から生えたか 浮島か……。心をひきつける「魂の唄」とも表現され、難しくも味わい深い格調と小節でもって唄われる「江差追分」の本唄のひとつだ。鷗が島全体を覆い隠すように群れているため、まるで浮島のように見えたという意だが、それほどニシンの群れが押し寄せたというのだ。押し寄せたのはニシンと鷗だけではない。江戸時代の中ごろからニシンに惹きつけられるように全国各地から人も押し寄せた。ヤン衆とよばれる出稼ぎ漁師・商人・職人・遊女や衣食住を支える女たちなど、「入船三千、出船三千」といわれるほどニシンに沸いた。が、つわものどもが夢のあと……やがて明治の末期、ニシンは北に去り、江差にかつての静かさがもどる。つわものといえば、鷗島にはエンカマ(弁慶の足跡)とよばれる大きな穴など、あの源義経渡来伝説ものこされている。それらもすべて夢の彼方だ。

令和3年12月25日

96.石が寂びるという魅力

雨あがりの匂いがする石が好きだ。苔むし、寂びてきた石がたまらなく好きだ。水気をたっぷりとふくみ、命がきらきらと輝いているような深い緑、深呼吸したくなるような爽やかさ、そうしたもろもろの風情が好きだ。久しい間、「磐座」という岩石崇拝を追いかけてきたが、今さらながら石そのものが好きなのだと自覚する。で、石のなにがこうも惹きつけるのか。よく石の永遠性という表現に出あうことがあるが、不変ながらも、時とともに風化していく過程に魅かれるのだと思う。掘り出した石もやがて肌合いが変わり、ところどころ苔むしてくる。数年も経つと全体が苔に覆われる。人の命の有限さを思うにつけ、そうした「時のつみ重なり」がしみじみと心をうつ。時と自然が、ゆっくりと、育むように石の美しさをつくりだしていく。

庭師の話によると、寂びた石のことを「ジャグレ石」というそうだ。水石(みずいし)の鑑賞などにつかわれる用語のようだが、風化などによって生じたざらざらとした凸凹(おうとつ)のある石の表面、肌合いなどを表現する言葉として使われている。「仙境の風情」などという表現もみられる。俗にいう「さび」に通じるものだと思うが、枯れるという味わいではなく、深々(しんしん)と心に沁みてくる石の風趣、いぶし銀といった感覚だろうか。時間(とき)と自然が奏でる魅力とでもいうのか、そうした石はただそこにあるだけで愛おしい。

八ヶ岳の山中に庭をつくりはじめて二〇年以上たつ。磐座を訪ねる旅のおり、各地の庭をみてきたが、作庭の拠りどころはやはり自身の「好み」でしかなかった。心がけたことは、起伏に富んだ地形と現存する雑木林を生かした庭……という一点だった。材料はほぼ敷地からでてきたものでまかなうことができた。藪のように荒れていた土地は、大小の石がごろごろところがっていた。どこを掘っても石がでてきた。石好きの身にとっては、願ってもない環境ともいえたが、庭にするには想像以上の労力と時間が必要だった。でてきた石はできるだけその場所に据えることを心がけた。あるがままに、という想いからだが、その過程がまた心地よかった。

自身で動かせる石の重さは一〇〇キロほど。それ以上になると庭の師匠でもある「作庭処・川口」の川口さんの力を借りた。が、ひとりで石の向きを決め、動かし、据えているときの快い緊張感は言葉にならない。半ば埋まっている石は可能な限り顔をだしてやる。顔をだした石は、風雨にさらされながら、森の香気を浴び、樹木が育つように肌合いを変え、苔むし寂びてくる。それがまたなんともいえず味わい深い。想えば、そうした日々を過ごしてきた。七五歳をむかえる冬、あと何年できるだろうか。そう考えながら、今日も「ヨタヨタ」と石と向きあう。

令和3年12月10日

95.恐山の積石

これはこの世の事ならず、死出の山路の裾野なる、賽(さい)の河原の物語……かの嬰児(みどりご)の所作として、河原の石を取り集め、是にて回向の塔を積む、一重積んでは父のため、二重積んでは母のため……。『地蔵和讃』の一節だが、ここには親より先に亡くなった幼子が、親に先立つ「親不孝」のために罪をあがなうという因果応報が語られている。いたいけな幼子が夜になると「一重積んでは」と唱えながら石を積み、それを鬼が壊し、また泣き泣き積みはじめる。が、際限もなく壊される。手足は擦れただれ、血が滴る。やがて「お地蔵さん」が現れて救ってくれるのだが、それを永遠に繰り返していかねばならない。賽の河原の石積みといわれる由縁だ。

日本人は仏教が渡来する以前から石を積んで霊を回向してきたという。五輪塔や層塔はこの積石信仰が仏教化したものだといわれる。でも、なぜ石を積むのか。人がもつ本能のようなものかもしれないが、一つ、二つと数えながら……石だから積む。個人の願いをこめて一つでも多くの石を積む。積みあがれば塔となる。亡き人への「功徳」も積み上がる。仏教が伝来する以前、カミとホトケを区別するいわれはなかった。ごく自然な感覚で一つ一つの石に想いを託したのだ。石だからこそ功徳となり供養となる。想えば、もっとも自然で素朴な石への祈りがここにある。そうした原初以来の信仰がいまもって脈々と積石の基層を流れている。

以前訪ねたのは、四〇年以上も前だが、青森県下北半島にある恐山は、見ちがえるように整備されていた。が、宇曽利湖へとつづく「賽の河原」の光景は変わっていなかった。丘といい、谷といい積石で覆われ、いたるところから水蒸気が噴き出し、濃い硫黄の臭いがたちこめている。「死ねばお山にいく」と伝えられ、死者の霊が集まる山と信仰されてきた歴史そのままだ。印象的だったのは、やはり水子供養の地蔵と積石だった。地蔵さんは左手に幼子を抱え、両足には幼子が必死で取りすがっている。積石には数多くの風車が供えられ、カタカタと音をたてていた。

それにしても、と想う。『地蔵和讃』が語る情景のなんと非情なことか。幼子はなにも自らの意思で亡くなったわけではあるまい。できるはずもない。それをなぜ親不孝と責められるのか。なぜ永遠に石を積まなければならないのか。親も悲しいけれど子も同じように悲しい。なぜ幼子だけが責められるのか。むしろ責められるのは親のほうではないか。それにもまして、これほど「むごい」歌をまことしやかに謳うことの不条理を想う。親の悲しみと幼子への愛情という、いわば一方通行の裏に潜む「身勝手さ」を感じるのはわたしだけだろうか。南無地蔵菩薩……。

令和3年11月25日

94.大石神社の「馬」

岩木山の北東に位置する大石神社を訪ねたときの異様さは、いまでも忘れられない。神社の神体とされる「大石」のことではない。境内に群れているような「馬」のことだ。祭神が、高皇産霊神(たかみむすびのかみ)と神皇産霊神(かみむすびのかみ)で、ともに産霊(むすび)という文字を冠しているため、男女の「むすび」を象徴する神と考えられ、子授けと安産の神として信仰されてきた。「群れる」馬は、安産祈願とお礼のために奉納されたものだが、なんとも精巧にできており、小振りながら、まるで厩舎に繋がれている馬のようで、いななきが聞こえてくるようにも感じた。馬が繋がれた小屋には「馬ノ家」とあり、大石神社氏子という文字と、奉納した年月日が書かれている。よく見ると「飼い葉おけ」まで用意されている。

大石神社を『百選』に選んだのは、津軽における岩木山の存在だった。巌鬼山と書いて、イワキヤマとも読んできた地域の歴史に、なんとも言いようのない怪奇さを覚えたからだ。さらにいえば、山頂近くに、祖霊がおさまるとされる巨大な霊巖・「御倉石(みくらいし)」があることもその「わけ」のひとつだった。岩木山の鬼門にあたり、巨石を祀る大石神社とともに、山頂付近に群れ広がる岩海と霊巖の存在。原初の「お山信仰」の痕跡が色濃く残る赤倉参道。イワキ(巌鬼)と表現されているように、鬼神が隠れ住んでいると伝えられてきた異界ともいえる霊域。なんとも神秘的で不思議な世界が、まるで磁石のように私を引き寄せた。

それにしても、安産の象徴はふつう「犬」とされているが、なぜ、馬なのか。馬の信仰をしらべると、平安時代から願いを叶えるために、神の乗り物である「生きた」馬を奉納することがおこなわれ、それが土や木で作られた駒形に変わり、やがて板に馬を描いた絵馬(えま)に変化したことが記されている。また、「産の穢れ」のためなのか、馬小屋にワラを敷いて出産したという話も伝わっている。さらに、小舘衷三の『津軽の民間信仰』に、こんなことが書いてある。老婆に「なぜ木馬を奉納するのか」と聞いたところ、「産人(さんと)が苦しんでいると、神様に早くきていただかないと困るので、馬に乗ってきてもらうためです」と答えたという。

同じような信仰だが、岩手県遠野市には、出産のとき、夫が馬に鞍を置いて、お産の神である山の神を迎えに行くという習俗があったと伝わる。「産人の神」と呼ばれているが、素朴で切実な生と性に対する産神(うぶかみ)への願いをここにみる。そうした信仰と関係があるのか。境内の松の木に巨大な男根が刻まれ、そそり立っていた。それにしても誰が彫ったのか、なんともリアルで見事な出来だと感心した。馬と男根、これもまた産人の神への祈りなのだろう。

令和3年11月10日

93.毛越寺庭園の立石

奇跡に近いことだが、平安時代後期の石組がほぼそのままの姿で遺っている。岩手県平泉町の毛越寺(もうつうじ)庭園。奥州藤原氏二代・基衡(もとひら)の造営とされる「浄土式庭園」だ。永い年月の間に荒廃を重ね、地震などで一部変形してもいるが、八七〇年余前の面影をいまに伝えている。ただ、『吾妻鏡』に「堂宇は四十余宇、禅房は五百余宇」と記され、「吾が朝無双」といわれた壮麗な堂塔伽藍は、嘉禄二年(一二二六)の火災でその大半が焼失した。以後、幸か不幸か、主(あるじ)を失った壮大な庭園は、「兵どもが夢の跡」さながらに、ゆっくりと自然の一部に同化しつつ、発掘されるまで、忘れ去られたように眠っていた。当時の特質をもっとも純粋なまま、具体的に示している……と賞される由縁である。

庭園の中心となるのが、塔山(とうやま)を背景とした「大泉が池」の景観だ。東西約一八〇メートル、南北約九〇メートルという広がりがなんとも心地いい。当時の堂塔は一物もなく、松尾芭蕉が『奥の細道』で「三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたに有り」と詠んだ南大門跡も礎石を残すのみだ。姿をとどめるものは広大な池だけといってもいい。永い間隠されたようにひっそりと埋もれていただけに、それがかえって寂びた風情を醸しだしている。文字通り「夢の跡」ながら、王朝の雅(みやび)を超越した異次元ともいえる世界をつくりだしている。

大門跡から右手の松並木に沿って池のみぎわを歩くと、出島と中島の石組が見えてくる。当時の造形そのままに、九百年近い時の重なりが幻のように現世浄土の世界を現出している。ゆったりと、やさしく、のびのびと、これが基衡の願った「仏の庭」なのか……としばらく魅入ってしまった。基衡の勢力は父清衡を大きく超え、日本列島の三分の一ほどに及んだという。かつて大和朝廷に奪われた「蝦夷の大地」をとりもどしたと思っても不思議ではない。理不尽にも攻められ、かつ抑圧されてきた蝦夷への深い鎮魂と祈り。極楽浄土を願う基衡の想いをここにみる。

その一画に斜めに傾いた立石がある。高さ二・八メートルだという。目を惹きつけるとはこのような景色のことか。なにを表現しているのか分かっていないが、まるで庭園の主・基衡がそこに佇んでいるように想えてくる。おそらく、この立石には基衡の心霊が依りつき、宿っているにちがいない。創建当時の堂塔が消えうせたいま、いわば庭園を守護する神体石であり、寺の本尊とでもいうべき存在だろうか。まるで「ピサの斜塔」のように、程よい傾きとでもいうのか、当初からこのような造形だったのか、それとも永い風雪のなかでこのような姿となったのか。それがかえって存在感を高め、たった一石で庭全体を引き締めている。まさに「主石」の風格である。

令和3年10月25日

92.北限の摩崖仏

岩手県平泉町の中心部から太田川を南西に六キロほど遡ったところに、達谷窟(たっこくのいわや)と呼ばれる史跡がある。東西約一五〇メートル、高さ三五メートルほどの断崖に穿たれた岩窟で、ここに懸崖造(けんがいづくり)の毘沙門堂が建っている。崩れやすい岸壁のためか、岩窟そのものは浅くなっており、朱色の堂が張り付き、食い込んでいるような感じをうける。平安の初め、この地を支配した蝦夷(えみし)の首領・悪路王が住んでいたと伝わる岩屋で、あの坂上田村麻呂が悪路王を滅ぼしたおり建立、毘沙門天を安置したことが始まりとされている。今まで野火のため二度ほど焼失したというが、現在の堂は昭和三六年に復元されたものだ。

毘沙門堂をでて奥へすすむと、岸壁が途切れるあたりに巨大な顔が浮き出ている。探さないとわからないほど崩落がすすんでいるが、かつては一六・五メートルの摩崖仏だったという。「岩面大仏」と呼ばれているが、大日如来とも阿弥陀如来ともいわれ、日本最大級、北限の摩崖仏とされている。が、いまはわずかに顔の部分を残すのみだ。その顔も長年の風雪で摩滅、上部が大きく欠けており、崩れ去るのも、時間の問題かもしれない。田村麻呂が彫ったとか、源義家が弓弰(ゆはず)で刻んだとも伝承されているがその真意はわかっていない。

じつは源頼朝も、奥州藤原氏を滅ぼして鎌倉へ帰るおりここを訪ねている。『吾妻鏡』には、達谷窟を「田谷窟」とし、「賊主悪路王並赤頭等、塞を構えるの岩室也」と記している。ここにいう賊主が、悪路王の初見だというが、田村麻呂に征服されたアテルイ(阿弖流為)のことだとする説がある。どうも悪路王の背後には田村麻呂の姿がちらつく。光と影のようなものだ。思えば長い間、毛人(もうじん)、エミシ(蝦夷)、鬼などと蔑称され、天皇支配の外、化外(けがい)の民とされた人たちがのどかに暮らしていた陸奥国(むつのくに)。蝦夷の蝦は毛深いこと、夷は野蛮人を意味する。また陸奥国はそれまで道奥(みちのおく)と呼ばれていた。都から遠く離れた道の奥に住む毛深い野蛮人……と差別されてきた「影」がこの達谷窟に漂っている。

頼朝は達谷窟を訪ねて三年後、征夷大将軍に任ぜられ鎌倉幕府を開くことになる。想うに、このとき既に頼朝は自身を田村麻呂将軍になぞらえ、八幡神を鎌倉に勧請した五代前の祖・頼義に想いを馳せていたのだと思われる。頼義は鎮守府将軍に任ぜられ、朝敵・阿部貞任を厨川で討ち果たしたことで知られるが、頼朝の胸には「オレはあの田村麻呂に並び、尊敬する先祖・頼義の切願を果たした」という想いが熱い血潮のように去来していたであろうと想像する。

令和3年10月10日

91.沖の石

山本周五郎の歴史小説に『樅ノ木は残った』という長編がある。五五歳という、まさに円熟期に紡ぎだされた代表作で、質量ともに読み応えがあった。仙台藩の三代藩主・伊達網宗のときに起こったお家騒動(伊達騒動)を題材にしたもので、従来逆臣とされてきた原田甲斐を主人公とし、幕府による取り潰しから藩を救う忠臣として描きなおしている。初めて読んだのは二五歳になったころだが、壁に突き当たるたびに読み返してきた「座右の書」のような存在だった。

このころの伊達家は、政宗の末子・宗勝も生存しており、まだ藩の基盤も固まらず、六二万石という大藩ゆえに幕府から干渉をうけ、騒動の種には事欠かなかった。取り潰しは免れたが、綱宗は二一歳で隠居させられ、二歳の長男(綱村)に家督を譲るというありさまだった。騒動は綱村が幼少という間隙を縫って起きた事件ともいえるが、その反動なのか、綱村は長ずるにおよんで、人材の登用、養蚕や塩田の開発、寺社の造営など藩の振興に努め、中興の主と仰がれた。が、皮肉にもこれらの改革が財政を圧迫、四四歳のとき、父と同様、一族の反発で隠居する羽目になる。

綱村がすすめた藩政で異色とも思えるものがある。藩祖・政宗に端を発する名所旧跡整備と称されるもので、とくに藩をあげて取り組んだ歌枕の地再発見と保護が知られている。よく紹介されるのは、海岸近くにありながら「けっして波(津波)が越えることはない」と『古今集』や『百人一首』などに詠まれた多賀城市の「末の松山」だが、今は二本の老松が残るのみ、その麓に、今回紹介する「沖の石」が存在する。『千載和歌集』に載る「わが袖は しほひにみえぬ 沖の石の 人こそしらね かわくまぞなき」という二条院讃岐の歌などで知られる。

沖の井、興井とも表記されるが、民俗学者の野本寛一氏は『神々の風景』で、井は、井戸をさす場合が多いが、ときには水を意味し、水源地としての意をもつと記している。説明板には「綱村は地元の有力者を奥井守(おくのいのもり)に任命し、諸役を免除する代わりに興井を手厚く保護させた」とある。過去の文献をみても「池」という表現がみられ、湧水による池であったと考えられる。諸役を免じてまで守る井という表現に、歌枕だけではない沖の石の存在が視えてくる。かつてはここまで海だったというが、現在でも海から一・五キロほど、先の大震災のときには二メートルほどの津波が押し寄せている。ということは、海岸近くに湧く貴重な水源だったことが想像できる。しかも、池の中には巨大な奇岩(沖の石)が盛り上がるように横たわっている。必然、信仰の対象となったであろうと想像される。綱村が諸役を免じてまで任命した奥井守は、貴重な水源と沖の石を祀る神官でもあったのではないか……。そう、沖の石は「磐座」だったのだ。

令和3年9月25日

90.仙人が住まう「蓬莱島」

四国の出身だからというわけではないが、以前から「日本三名園」という呼称に違和感をもっていた。この表現がいつから使われ始めたのかわからないが、明治の中頃から文献に現れてくるという。三名園(三公園)とは、金沢の兼六園、水戸の偕楽園、岡山の後楽園を指すが、共通するのは、江戸期に造営された池泉回遊式の大名庭園ということだ。広大な規模を誇り、池の周りに築山を配し、橋を架けて園路を巡り、景色を愛でるという日本庭園の要素をすべて詰め込んだ様式がとられている。広さは兼六園が約三万五千坪、偕楽園と後楽園が約四万坪とされている。

比べて、高松の栗林園は約二三万坪だという。三名園と比べても破格の広さを誇り、築庭の歴史も室町末期にさかのぼる。単なる大名庭園ではない造形の思想が各所に遺り、庭の歴史を語っている。明治の庭園研究家・小沢佳次郎は『明治庭園記』に、「誰が言い出したのか、偕楽園、兼六園、後楽園を日本三公園と称しているが、これは庭園を知らない者の評価であって取るに足りないもの」という旨を記している。岡山や水戸から反発や異論がでそうだが、さらに、兼六園は天下の名園だが、後楽園は遠く栗林園に及ばず、まして偕楽園は、後楽園と比べても見劣りする……という趣旨を述べ、「畢竟日本三公園の題目は一笑をも値せざる俗評」と断じている。

ふるさと自慢のような話になったが、栗林園で最も気に入っているところは、園の西南にある小普陀(しょうふだ)と呼ばれている築山から南湖にかけての一帯、園の歴史と魅力がぎゅっと詰まっているようなところだ。小普陀とは、中国の観音霊場・普陀山にならって名付けられたと伝わり、ここに石組をともなう築山がつくられたことが築庭の始まりとされている。今まで数多くの石組を観てきたが、野趣に富みながらも、小普陀ほど粋で気品があるものはあまりしらない。初めて対峙したときは、息が詰まるような感動にとらわれたことを思い出す。これはなんだ……という驚きでもあったが、以来、何度ここを訪ねたことか。いわば、栗林園の原点であり「聖地」のようなところだ。栗林園はここを基点に南湖一帯が整備され、園の原形がつくられていった。

小普陀の東、南湖に面して掬月亭(きくげつてい)と呼ばれる大きな茶屋がある。そこから南湖を望むと太鼓橋のような偃月橋(えんげつきょう)が眺められ、その左手前、池のなかに不思議な石組が見える。えもいわれぬ絶妙な石の組み合わせが池に映え、まるで仙人が住む蓬莱島のように想えることから「仙磯(せんぎ)」と呼ばれている。池泉の中心、掬月亭や偃月僑、南湖にあるさまざまな島や石組が、すべて仙磯のために存在しているように想えてくる。それほど蓬莱島石組の存在は大きい。湖面に揺らめいているような蓬莱島、そこに遊ぶ仙人が観えるようだ。

令和3年9月10日

89.大湯環状列石と安久谷川

先月、世界文化遺産に登録されることが決まった秋田県鹿角市の「大湯環状列石」。大湯ストーンサークル館の最新のガイドブックによると、列石は約八五〇〇個の石でつくられ、そのうちの六割ほどが安久谷川(あくやがわ)から大湯川に流れ出た石だという。しかも石の大きさからしてすぐ近くの河原ではなく、遺跡から二~四キロ上流と考えられている。なぜ大湯の縄文人は遠くから石を運んだのか。なぜ安久谷川の石でなければならなかったのか。以前、『百選』でも採りあげたが、環状列石を取材したときの素朴な疑問だ。石の下には遺体が埋葬され、列石は墓の上につくられた目印だというが、この石でなければならなかった「こだわり」とはなんだろうか。

安久谷川の石は、石英閃緑玢岩(せきえいせんりょくひんがん)と呼ばれるものだという。マグマが地下の深いところでゆっくりと冷えて固まった深成岩で、滑らかな石肌をしており、硬くて重く、淡い灰緑色で、水に濡れると緑色を発することが特徴とされている。列石は二〇〇年間にもわたってつくられたというが、重さは平均すると三~四〇キロ、なかには二〇〇キロを超えるものもあるという。大湯の縄文人は、長い間、これだけのものを営々と運んできたのだ。この石のなにが縄文人を惹きつけたのか。いわば、岩石崇拝の根源に迫るようで興味がつきない。

ともあれ、安久谷川と安久谷川が大湯川に合流するあたりに行ってきた。

写真は合流地点の河原と環状列石の一部を撮影したものだが、河原に群れる石が、なぜか配石遺構と重なるように想えた。どこか雰囲気が似ている。大湯の縄文人は、こうした河原から緑色をした石を探しだし、亡き人にふさわしい形と大きさの石を選んだのだろう。でもなぜ、緑色の石にこだわったのか。そう考えるだけでも、四〇〇〇年前の縄文人に触れるようで心がときめく。

おおざっぱで感覚的な想いながら、大湯縄文人の鑑識眼のようなもの、美意識を思わずにはいられない。近しい死者を弔うためには、どうしてもこの「緑の石」でなければならなかったのだろう。そこに強い「こだわり」を感じる。わざわざ遠くから、同じ色をした石を同じ場所から、二〇〇年もの間、何代にもわたって運んできたという事実がそれを語っている。理屈ではない。「この石なら亡き人が喜んでくれる」という極めて情緒的で素朴な想いだったろう。滑らかな石肌、硬くて重く、水に濡れると命が輝くような緑色に変化する。まるで祈りを捧げる儀式に用いられた緑のヒスイと重なるようだが、そうしたごく自然な「祈り」のようなもの、それが環状列石の基層を流れているように思える。大湯の縄文人はどういうわけか緑の石が好きだった……。

令和3年8月25日

88.二つの岩偶

世界文化遺産に登録されることが決まったばかり。北秋田市の伊勢堂岱(いせどうたい)遺跡の縄文館に、縄文晩期とされる二つの岩偶(がんぐう)が展示されている。ひとつは「藤株遺跡」から出土したもので、かすかに口を開け、目を閉じて眠っているような表情をしている。安らかで穏やかな顔だと思う。もうひとつは、「笑う岩偶」と呼ばれているもので、愛嬌ある表情から「がんたくん」と愛称され、いまや北秋田市のシンボルのような存在として知られる。

平成四年(一九九二)一〇月二五日付の朝日新聞に、三千年ぶりに見せた笑み……という解説とともに「なぜ笑う縄文岩偶」という記事が載った。「白坂遺跡」から、まるで笑っているような岩偶が出土したのだ。記事には考古学者の意見が載っており、三叉紋(さんさもん)という呪術的な文様の指摘とともに、「土偶は女、石製品は男がつくるのが普通であり、この岩偶も男がつくったもの」、「縄文の神事芸能では、神のまじめな顔、人を笑わせる顔、ヒステリックな顔の三種の土面が使われたが、この岩偶は陽の力を呼ぶ笑いの仮面」という二つの意見が興味を引いた。でもなぜ石でつくられたのか。そこがわからない。縄文館で学芸員の方にも聞いてみたが、数が少なく、顔であることは間違いないが、なぜ石なのか、まだ定説はないという。

考古学の辞典をみると「土偶に比して簡素な表現をなす」とあり、土偶と同じ意義をもつと記されている。いずれも限られた地域のみに存在し、出土数は極めて少ないという。その代表例といえるものが「笑う岩偶」だと思われる。しかし、この岩偶ははたして笑っているのだろうか。梅原猛は『縄文の神秘』において、「土偶は死者を表現した像」といっている。そうなのであろう。私には、この二つの岩偶が穏やかな死期を迎え、まるで微笑んでいるような死に顔(デスマスク)のように想えてくる。去り行く人への思慕なのか。穏やかでゆったりとした表情、眠るが如く、微笑むが如く、大往生といった雰囲気を宿す。死期が近づいた老人の顔を表して「のんのんさま」と表現をすることがあるが、この岩偶たちもまた、もうすでに神や仏ともいえる域に達し、彼方から子孫を見守るような「温顔」になっているように見えてくる。

さて、笑う岩偶……「オバQ」に例えられる大きな口とダンゴ鼻、下膨れた顔の「男」がニヤリとした表情でこちらを見つめている。どこかで見た顔だと思いながらカメラを向けると、なにか語りかけてくるようでドキリとした。笑いの奥に潜む緊張感、さしずめ「陽の力を呼ぶ仮面」の意かと思うが、なぜ石なのかという疑問はつきない。が、どうも「石は男がつくるもの」というところに答があるように思える。三〇〇〇年の眠りが覚めること願ってやまない。

令和3年8月10日

87.湯殿山と剣の権現

森敦は芥川賞を受賞した『月山』で、「月山はこの眺めからまたの名を臥牛山と呼び、臥した牛の北に向けて垂れた首を羽黒山、その背にあたる頂を特に月山、尻に至って太ももと腹の間の陰所(かくしどころ)とみられるあたりを湯殿山といい、これを出羽三山と称するのです」と表現している。松尾芭蕉は『奥の細道』に「此山中の微細(みさい)、行者の法式(ほっしき)として他言することを禁ず」と記し、語られぬ湯殿にぬらす袂かな……という句を残している。森敦が陰所と表現し、芭蕉が、涙がでるほどありがたいと詠んだ湯殿山にふれてみたい

。

陰所と表現され、「語られぬ湯殿」と詠われた湯殿山。そう記される由縁は、熱湯が湧出する赤い巨岩にある。この「赤い霊巖」が湯殿山神社そのものであり、社殿はない。湯が湧きでる赤い巨岩のぬめぬめとした感触、古代人はその官能的ともいえる有りように驚き、語ることすら畏れ多いと思ったのだ。まるで大地から湧きでるような精気のほとばしり。磐座信仰の古態をいまに留めるものだが、おそらく、この霊巖が出羽三山の原点だったのではないだろうか。出羽三山の「奥の院」といわれる由縁だ。ただ、その艶な姿を紹介することはできない。撮影禁止となっているからだ。しかし驚くなかれ、「御祓料」五〇〇円を納めると霊巖を裸足で登ることができるのだ。そうした参拝ながら、写真を撮ってはいけないという。とはいえ、調べている過程で多くの「語られぬ湯殿」を紹介する写真とであった。某大手出版社の『奥の細道』案内本には、なぜか見開き扱いで写真が載っている。が、その経緯はわからない。いや語ることができない。

陰所といえば、駐車場から神社に向かう途中、巨大な赤い鳥居の背後に異様な山肌が見えてくる。「剣の権現」と呼ばれるが、赤い霊巖さながら、むきだしとなった茶褐色の断崖が妙に艶めかしく、雪解け水が滝となって流れ落ちていた。仙人沢と呼ばれるが、梵字川をはさんで相対する山を仙人岳といい、中腹には修行の場となった洞窟があり「女人権現」として拝されていた。いわば陰陽和合の形ともいえるが、私には剣の権現そのものが巨大な女陰に想われた。今東光が『奥の細道』で、「湯殿山は昔から恋の山という異名がある。想うに古くから生殖崇拝の習俗があり、この山の行事は淫らなものであったと想像される」と書いていた。修験道では修行の意味づけを男女和合であらわすことが多く、まれに「左道」すれすれの修法がおこなわれたというから、そうしたこともあったのかもしれない。赤い霊巖もさることながら、剣の権現もまた、別の意味での奥の院であり「かくしどころ」だったのではないだろうか。

令和3年7月25日

86.安達原の鬼婆伝説

久しい以前から、鬼婆(おにばば)が住んでいたという岩屋が気になっていた。身の毛がよだつような伝承とともに、鬼婆が住んでいたというからには、さぞかし鬼気迫るような岩窟……と想像していたからだ。が、伝説地(観世寺)訪ねてみると「笠石」と呼ばれているように、岩屋というより、雨宿りができる程度の空間でしかなかった。ところは、福島県二本松市の安達原(あだちがはら)。しかし、ある意味期待外れながらも、笠石にまつわる鬼婆伝説は、人間のもつ根源的な宿業を鮮やかに映しだしており、怪奇さとともに、人間的ともいえるむごたらしさが胸に突き刺さる。いわば、人が畜生にも、鬼にもなるという目と耳を覆いたくなるような物語だ。

公家に奉公する岩手という乳母が育てていた姫が重い病にかかり、「妊婦の生き肝をのませれば治る」と告げられる。岩手は生き肝を求めて安達原の岩屋にたどり着く。そこに臨月の妻を伴った夫婦が宿を求め、産気づく。岩手は、夫が外に出たすきに妊婦の腹を裂き、生き肝を取り出す。息絶えた妊婦のお守りをみると、生き別れた娘であることを知り、自らの業(ごう)にもだえ狂い鬼と化す。以来、宿を求めた旅人を殺し続け、「安達原の鬼婆」としてしれわたる……。

公家に奉公する岩手という乳母が育てていた姫が重い病にかかり、「妊婦の生き肝をのませれば治る」と告げられる。岩手は生き肝を求めて安達原の岩屋にたどり着く。そこに臨月の妻を伴った夫婦が宿を求め、産気づく。岩手は、夫が外に出たすきに妊婦の腹を裂き、生き肝を取り出す。息絶えた妊婦のお守りをみると、生き別れた娘であることを知り、自らの業(ごう)にもだえ狂い鬼と化す。以来、宿を求めた旅人を殺し続け、「安達原の鬼婆」としてしれわたる……。

なんとも凄まじい話だが、安達原・観世寺に伝わる鬼婆伝説だ。手元にある辞書で「鬼」のキーワードをみると、化け物・無慈悲・冷酷・恐ろしいという言葉が並ぶ。でも、化け物以外は、すべて人間にも当てはまる言葉ではないか。ここにいう鬼婆も、姫の病を心配する心優しいひとりの女だった。姫を救うためとはいえ、実の娘を殺した母として「もだえ狂う」という悲惨さも、生身の人間そのものといっていい。『日本民俗事典』には「空想上の怪物として擬人化されたもの」とある。鬼とはやはり人なのだ。仏教に「みな人の心の底の奥の院、探してみれば本尊は鬼」という歌があるが、鬼とはいわば人の心を映しだす鏡のようなものかもしれない。

観世寺のすぐ近く、阿武隈川の堤防脇に鬼婆を埋葬したという黒塚がある。謡曲「黒塚」の題材となったところだが、土饅頭のような小さな円墳に杉の古木が窮屈そうに根を張っている。ここに我が子の腹を裂き、罪の重さに耐えかね、鬼婆と化した哀れな老女が葬られているという。考えてみればこれほど残酷な話があるだろうか。知らぬこととはいえ、乳母として育てていた姫を救うために生き別れた娘を殺し、果ては鬼婆となって旅人を殺し続ける。悲劇が悲劇を呼び、さらに悲劇が重なるような老女の末路。人は誰もが鬼になりうるという「心の底の奥の院」を覗くような話だが、さて、あなたの心の底には、どんな「本尊」が鎮座しているのだろうか。

令和3年7月10日

85.水戸黄門と岩石崇拝

山梨県に在住する者として、最も頻繁に出会う歴史上の人物は武田信玄だが、茨城県においてはやはり「水戸黄門」こと徳川光圀だろう。水戸藩の二代藩主であり、地元では、七三歳で没するまで殉死の禁止、『大日本史』の編纂、社寺改革などに尽力した「名君」として慕われている。「黄門さま」という愛称で知られるが、調べていくと磐座を含む神道にも大きな影響を与えた人物であることが浮かび上がる。光圀は『大日本史』の編纂などから「水戸学」の創始者と考えられているが、その基層を流れているのは、「天皇に対する絶対的な忠誠」とされる。御三家のひとつである立場を想うとなんとも危険な思想ともいえるが、それが許されるというところが、光圀たる由縁ともいわれている。なぜか。いくつか説があるが、徳川幕府の「保険説」といわれるものがおもしろい。つまり、徳川家存続のために、御三家のひとつに天皇家の「血」を入れておき、いざというときの「保険」にしたというものだ。その血を入れたのが水戸家だったという。事実、光圀は皇族ともいえる関白近衛家から泰姫(たいひめ)を妻に迎えている。

さて、光圀がおこなった社寺改革だが、お抱え医師だった井上玄桐(げんとう)が記した『玄桐筆記』にその概要をみることができる。「神道ハ神道、仏道ハ仏道、修験ハ修験、各々其道を専にして他を混雑せざれと教へ給ふ」というものだが、各々その分を守り、純正を保て……といっている。あるべき姿に「再生」させるという名目ながら、寺院においては、二〇八八寺のうち一〇九八寺を破却。神社では一村一社制を徹底し、神仏習合色の強い神社は仏教色を払拭させるか破却した。さらに、仏像を神体とする神社から大半の仏像が追放され、幣・鏡・石といったものに替えられている。殿さまとはいえ、神社の神体を入れ替えるということまでやっているのだ。

さて、光圀がおこなった社寺改革だが、お抱え医師だった井上玄桐(げんとう)が記した『玄桐筆記』にその概要をみることができる。「神道ハ神道、仏道ハ仏道、修験ハ修験、各々其道を専にして他を混雑せざれと教へ給ふ」というものだが、各々その分を守り、純正を保て……といっている。あるべき姿に「再生」させるという名目ながら、寺院においては、二〇八八寺のうち一〇九八寺を破却。神社では一村一社制を徹底し、神仏習合色の強い神社は仏教色を払拭させるか破却した。さらに、仏像を神体とする神社から大半の仏像が追放され、幣・鏡・石といったものに替えられている。殿さまとはいえ、神社の神体を入れ替えるということまでやっているのだ。

そうした光圀が巨岩を神体とした神社を創建している。ところは、常陸大宮市の陰陽山。標高二三三メートルの岩山で、頂上付近に陰陽神社が鎮座する。ことの起こりは、三四歳で藩主になったとき、巡視中に二つの巨岩を望み、登山して確認、感動して祀ることを思い立つ。さらに、六三歳で隠居したときに再び山に登り、陰陽石と名付けた……というものだ。陰石の高さ約一〇メートル、陽石は約九メートルとされている。が、「東日本大震災」により陰石が崩落、以来、あまり手入れもされていないようで、訪ねたときは木々に覆われていた。かろうじて裏側から陽石を垣間見ることができるが、往時の面影はない。展望台がある頂上部分には磐座を想わせる露岩が群れており、晴れた日には筑波山を望むことができるという。奇しくも光圀が藩主になった年と隠居した年、二度も登って拝したという陰陽石。光圀の岩石崇拝への想いをここに観る。

令和3年6月25日

84.コロナと丸石道祖神

聖武天皇の御代、天然痘が猛威をふるい、人民の三分の一に当たる命が奪われたという。感染症のパンデミックが起こったのだ。このときの懺悔にも似た天皇の詔が『続日本紀』天平九年(七三七)五月一九日の条に記録されている。四月以来、疫病と旱魃が並び起こって、田の苗は枯れしぼんでしまった。このため山川の神々に祈祷し、天神地祇に供物を捧げてお祀りしたが、まだご利益がなく、現在に至るまで尚人民は苦しんでいる。朕が不徳のためにこのような災難を招いてしまった。これを反省して寛大で情け深い心を施して、人民の患いを救おうと思う……。

朕が不徳のため、としながらもできることはただひとつ。山川の神々や天神地祇に祈り、供物を捧げることでしかなかった。でもまてよ、と思う。コロナ禍のいまとなにがちがうのか。有効な水際対策もままならず、ワクチンは遅れ、病床はひっ迫。ただ、三密を避け、自粛してほしいと神頼みのように言っているだけではないか。目に見えずして忍び寄る疫病神。令和のいまでもこのありさまだ。まして奈良初期、防ぐ手立てはなかったろう。とはいえ、いつの世も同じ、自らの命は自らが守らねばならない。で、お上に頼れない庶民は考えた。あの世とこの世を塞いだ千引(ちびき)岩のように、疫病を防いでくれる石神を境界に祀り、さえぎってもらおうと。道祖神(どうそじん)こと、サエノカミ(塞神)だ。柳田國男監修の『民俗学辞典』をみると、「その名のごとく元来は防障(ぼうしょう)・防塞(ぼうさい)の神であり、外から襲い来る疫神悪霊などを村境や辻・橋のたもとなどで防障する意」とある。難しい言葉が並んでいるが、ようするに、自分たちのムラに邪霊や疫病神の類が立ち入らぬようサエギル神として祀られたというのだ。

朕が不徳のため、としながらもできることはただひとつ。山川の神々や天神地祇に祈り、供物を捧げることでしかなかった。でもまてよ、と思う。コロナ禍のいまとなにがちがうのか。有効な水際対策もままならず、ワクチンは遅れ、病床はひっ迫。ただ、三密を避け、自粛してほしいと神頼みのように言っているだけではないか。目に見えずして忍び寄る疫病神。令和のいまでもこのありさまだ。まして奈良初期、防ぐ手立てはなかったろう。とはいえ、いつの世も同じ、自らの命は自らが守らねばならない。で、お上に頼れない庶民は考えた。あの世とこの世を塞いだ千引(ちびき)岩のように、疫病を防いでくれる石神を境界に祀り、さえぎってもらおうと。道祖神(どうそじん)こと、サエノカミ(塞神)だ。柳田國男監修の『民俗学辞典』をみると、「その名のごとく元来は防障(ぼうしょう)・防塞(ぼうさい)の神であり、外から襲い来る疫神悪霊などを村境や辻・橋のたもとなどで防障する意」とある。難しい言葉が並んでいるが、ようするに、自分たちのムラに邪霊や疫病神の類が立ち入らぬようサエギル神として祀られたというのだ。

道祖神のひとつに「丸石道祖神」がある。山梨県の甲府盆地に集中してみられる石神だが、ここに紹介する丸石は山梨市七日市場にある道祖神で、直径一一〇センチ、高さ九五センチという日本最大級を誇る。この道祖神場で一月一四日の小正月に「ドンドンヤキ」と呼ばれる祭事がおこなわれる。写真を見比べてほしい。ひとつは普段の丸石神、もうひとつはオコヤ(御小屋)と呼ばれるが、竹や稲わら、ヒノキの葉で覆われた丸石神。この小屋をドンドンヤキのときに燃やしてしまう。燃え上がる火に悪魔払い、再生という意が語られるが、ぱちぱちと燃え盛る音は、悪霊を追い払う呪文のように聞こえたことだろう。最近はこの火で焼いたマユダンゴを食べると虫歯にならない、風邪をひかないなど、身近な願いに変わっているという。それもそのはず、道祖神ながらも集落の守り神そのものだからだ。村人は丸い石があれば、ここにもってきた。でもなぜ丸石なのか、どうもこれは理屈ではない。ただ丸い石だから祀る……というのが根源らしい。

令和3年6月10日

83.蚕影神社の蚕種石

『古事記』のオオゲツヒメ(大気都比売)の条に、乱暴狼藉を働いたスサノオ(須佐之男命)が高天原を追放され、オオゲツヒメに食べ物を乞う場面がある。オオゲツヒメは、鼻・口・尻から美味しい食べ物を取り出して差し出すが、スサノオは食べ物を穢していると怒り、非情にもオオゲツヒメを殺してしまう。すると、殺されたヒメの頭からカイコ(蚕)が生まれ、目から稲の種、耳から粟、鼻から小豆、陰部から麦、尻から大豆が生まれる。五穀の起源とされるものだが、神さまの優先順位を示しているのか、五穀より先に頭からカイコが生まれたというところが意味深い。

カイコを育て繭(まゆ)をとる養蚕(ようさん)は、今から五〇〇〇年ほど前に中国で始まったとされるが、日本には紀元前二〇〇年ごろ、中国からの渡来人が稲作とともに伝えたといわれている。が、神話の世界ではオオゲツヒメの頭から生まれたことになり、さらにいえば、金色姫(こんじきひめ)伝説という言い伝えも存在する。天竺の姫さまが継母に殺されそうになったため、桑の木でできた船で逃げ、常陸の国にたどり着いて、権太夫という夫婦に助けられ、大切に育てられたが病で亡くなる。やがて姫は棺(ひつぎ)のなかでカイコとなり、繭となった。筑波山の神から糸を紡ぐ技を教えられた夫婦は、その繭から糸をとり、糸を織って布にすることができた……という話だ。この伝説が、日本における養蚕の始まりとされている。その養蚕の始まりを誇る神社が筑波山の麓に鎮座する。蚕影(こかげ)神社だ。神額には「蚕影山」とあり、屋根の鬼飾りと呼ばれる部分には「蚕」の文字が大きく並ぶ。参道入り口の由緒板には、この神社が養蚕信仰の本山であり、それゆえ「日本一社」と名乗っているという旨が記されている。

カイコを育て繭(まゆ)をとる養蚕(ようさん)は、今から五〇〇〇年ほど前に中国で始まったとされるが、日本には紀元前二〇〇年ごろ、中国からの渡来人が稲作とともに伝えたといわれている。が、神話の世界ではオオゲツヒメの頭から生まれたことになり、さらにいえば、金色姫(こんじきひめ)伝説という言い伝えも存在する。天竺の姫さまが継母に殺されそうになったため、桑の木でできた船で逃げ、常陸の国にたどり着いて、権太夫という夫婦に助けられ、大切に育てられたが病で亡くなる。やがて姫は棺(ひつぎ)のなかでカイコとなり、繭となった。筑波山の神から糸を紡ぐ技を教えられた夫婦は、その繭から糸をとり、糸を織って布にすることができた……という話だ。この伝説が、日本における養蚕の始まりとされている。その養蚕の始まりを誇る神社が筑波山の麓に鎮座する。蚕影(こかげ)神社だ。神額には「蚕影山」とあり、屋根の鬼飾りと呼ばれる部分には「蚕」の文字が大きく並ぶ。参道入り口の由緒板には、この神社が養蚕信仰の本山であり、それゆえ「日本一社」と名乗っているという旨が記されている。

ただ、養蚕信仰の「本山」は荒れていた。養蚕業の衰退を示すように社殿や絵馬堂はなかば崩れ落ち、参道は枯草と落ち葉に埋もれていた。参拝者が来ていないという現実とともに、荒廃の陰が色濃く漂う。社殿の左側に蚕の病を防ぐと伝わる「蚕種石(こだねいし)」と呼ばれる石があるのだが、それと思しき石も苔むし、落ち葉の中にぽつんと忘れられていた。説明板もなにもない。この石を削り、石粉を蚕室に飾るとネズミの害を防ぎ、子孫繁栄とともにカイコが無事成長すると信仰された「霊石」だが、その面影はもうない。削り跡を覆いつくすほどの苔が、そのまま養蚕の衰退を示しているようで、信仰の虚しさといったものが伝わってくる。ひとたび、ご利益を求める人がいなくなるとこうなるのか、という想いが強い。まるで廃墟のような境内だが、その荒れ寂びた風情が蚕影神の「いま」を語っているようで心に沁みた。

令和3年5月25日

82.日光東照宮・神橋

日光を開山した勝道上人は、日光山内を区切る大谷川(だいやがわ)を渡るときに難渋した。谷が深く激流のため渡れないのだ。そのとき対岸に深沙(じんじゃ)大王があらわれ、赤と青の蛇をからませ、そこに山菅(やますげ)を生やして虹のような橋をかけ、渡岸を助けたという。そのために、蛇橋(じゃばし)とか山菅橋とも呼ばれているが、いまの神橋(しんきょう)の原形とされる橋のことだ。対岸に渡った勝道は、大谷川近くの丘上に草庵を建て「四本龍寺」を創建する。これが日光発祥、開山の紀元とされている。

かつて、神橋近くの上流に、勝道が座して修行をおこなったという巨岩があった。高座石(こうざいし)と呼ばれているが、いまは埋もれて見ることができない。明治九年に記された『上野下野道の記』には、「大谷川の中に大岩あり、此の石は開山(勝道)坐して行をなされし故、高座石と云ふ。洪水にても流るる事なしと云ふ」とあり、明治二〇年刊行の『日光山小誌』には、神橋より二十間ほど上流に高座石があり、ここには鼻突石と讀誦(どくしょう)石と称する奇石もあったが、貞享の洪水で三石共に埋れて見えなくなり、その後、元禄の洪水で再び高座石だけが現れた……という旨が記されている。洪水でも流れないとされながら、その後洪水で埋もれ、再度洪水で姿を現したという高座石だが、いまはまた、その姿を隠している。明治三五年の洪水で再び埋没したのだ。この時の洪水は未曽有なもので、鬼怒川上流で山津波が発生、男体山中腹の崩壊で土砂が中禅寺湖へ流れ込み、大谷川は大洪水となり、神橋が初めて流失したと記録に残る。橋の長さは二八メートル、幅七・四メートル。水面からの高さは一〇・六メートルだという。野太い木製の橋ながら、江戸期に改修された切石製の橋脚が堅牢さを示し、弧を描くような優美な曲線と上品な朱色が周りの景色に映え、美しさを際立たせている。神事や将軍社参、天皇の勅使などが日光山内に向かうときにのみ使用されたという「神の橋」だ。

かつて、神橋近くの上流に、勝道が座して修行をおこなったという巨岩があった。高座石(こうざいし)と呼ばれているが、いまは埋もれて見ることができない。明治九年に記された『上野下野道の記』には、「大谷川の中に大岩あり、此の石は開山(勝道)坐して行をなされし故、高座石と云ふ。洪水にても流るる事なしと云ふ」とあり、明治二〇年刊行の『日光山小誌』には、神橋より二十間ほど上流に高座石があり、ここには鼻突石と讀誦(どくしょう)石と称する奇石もあったが、貞享の洪水で三石共に埋れて見えなくなり、その後、元禄の洪水で再び高座石だけが現れた……という旨が記されている。洪水でも流れないとされながら、その後洪水で埋もれ、再度洪水で姿を現したという高座石だが、いまはまた、その姿を隠している。明治三五年の洪水で再び埋没したのだ。この時の洪水は未曽有なもので、鬼怒川上流で山津波が発生、男体山中腹の崩壊で土砂が中禅寺湖へ流れ込み、大谷川は大洪水となり、神橋が初めて流失したと記録に残る。橋の長さは二八メートル、幅七・四メートル。水面からの高さは一〇・六メートルだという。野太い木製の橋ながら、江戸期に改修された切石製の橋脚が堅牢さを示し、弧を描くような優美な曲線と上品な朱色が周りの景色に映え、美しさを際立たせている。神事や将軍社参、天皇の勅使などが日光山内に向かうときにのみ使用されたという「神の橋」だ。

神橋を渡ったすぐ近く、観音堂と三重塔が遺るのみだが、勝道が創建した四本龍寺の旧跡がある。ここに二荒山(ふたらさん)を遥拝していたときに紫の煙が立ち昇り、二荒山の方向にたなびいたと伝わる「紫雲石(しうんせき)」が苔むしている。この一画こそ、いわば、日光開山の原点であり、聖地といえるところだが、まるで時間が止まったかのように、石仏に見守られながら神寂びている。境内には日光修験の痕跡を示す護摩壇跡もあり、山岳信仰の名残が色濃く漂う。訪ねる人もほとんどなく、心穏やかに「霊性」を感得できるところといっていいだろう。

令和3年5月10日

81.岩神の飛石

初めて「飛石」という名を聞いたとき、火山噴火による噴石だろうと思っていた。群馬県前橋市の岩神稲荷神社の神体とされる「岩神の飛石」のことだ。事実、過去の由緒をみると、赤城山の噴火によって飛来したとも考えられていたようで、ゆえに飛石と名付けられたと記録に残る。周囲約六〇メートル、高さ約一〇メートル、埋もれている部分も約一〇メートルだという。はたしてこれだけの岩塊が噴火とはいえ、ここまで飛んでくるものかと調べてみると、大きな噴石はせいぜい火口まわり二~四キロほどしか飛ばないらしい。この飛来説以外にも赤城山や浅間山からの流出説などがあり定まってはいなかった。こうしたモヤモヤとしたわだかまりは地元にもあったようで「本当はどこから来たのか」という調査が、平成二五~二七年にかけておこなわれた。

説明板によると、「調査の結果、浅間山からのものであることが判明した」と記されている。浅間山が二万四三〇〇年前の噴火で大崩壊、土石流が吾妻川を流れ下り、さらに渋川市付近で利根川に流れこみ、前橋や高崎の一部を含む「前橋台地」を形成したときに押し流されてきたものだという。飛んできたのではなく、浅間山からはるばると運ばれてきたということがわかったのだ。総重量は、二〇九八トンと推定されている。それにしてもと思う。おおまかな計測だが、浅間山から吾妻川を下り、利根川を経由して前橋まで優に六〇キロはあるだろう。感覚的な想いだが、それだけの距離を周囲六〇メートル、二〇〇〇トンもの岩塊が流されてくるだろうか。天変地異とはいえ、ちょっと「無理」があるようにも思えるのだが、それ以上のことはわからない。

説明板によると、「調査の結果、浅間山からのものであることが判明した」と記されている。浅間山が二万四三〇〇年前の噴火で大崩壊、土石流が吾妻川を流れ下り、さらに渋川市付近で利根川に流れこみ、前橋や高崎の一部を含む「前橋台地」を形成したときに押し流されてきたものだという。飛んできたのではなく、浅間山からはるばると運ばれてきたということがわかったのだ。総重量は、二〇九八トンと推定されている。それにしてもと思う。おおまかな計測だが、浅間山から吾妻川を下り、利根川を経由して前橋まで優に六〇キロはあるだろう。感覚的な想いだが、それだけの距離を周囲六〇メートル、二〇〇〇トンもの岩塊が流されてくるだろうか。天変地異とはいえ、ちょっと「無理」があるようにも思えるのだが、それ以上のことはわからない。

稲荷神社とあるが、「上野厩橋(前橋)藩の初代藩主酒井重忠公が、巨岩に稲荷大神を勧請したことが始まり」と由緒に記されている。岩神に稲荷神が習合したという姿だろうか。各所にひび割れがあり、岩石を積み上げたようにもみえるが、一体の岩塊であることがわかる。ぐるりと回ると、巨大さに圧倒されながらも、歩を進めるたびに千変万化の様相を呈する。赤みを帯びていることから「赤石」とも呼ばれるが、血の色を想像させるのか、江戸期に編纂された『前橋風土記』には「石工之を摧て、造屋の用に充てんと欲す。石中声有り、人の号ぶが如し。濃血流れ走る。石工四肢麻痺し両目眩暗して倒れ死す。故に土人相尊んで神と称す」と記されている。石工がノミを打ち込んだところ、石の中から叫び声が聞こえ、血が噴き出したというのだ。まるで怪談話のようだが、ここでは岩神そのものが、いわば生身の人間のように描かれている。にもかかわらず「土人相尊んで神と称す」というところが岩神に対する「畏れ」を表しているようで興味深い。

令和3年4月25日

80.織田信長と岩石崇拝

いままで「磐座」に関する本を三冊上梓したが、そのすべてで織田信長をとりあげた。信長が岩石を崇拝し、自身の依代としていたと思っているからだ。しかし、確証はない。史実として認められてもいない。でも、信長は磐座を信仰していた、そう想っている。信長は無神論者といわれることが多い。事実、多くの身内や家臣を殺し、数多くの虐殺をおこなっている。比叡山の焼き討ち、伊勢長嶋の大虐殺など、枚挙にいとまがない。が、信長にとっては、天下統一のための手段であり、過程にすぎなかったと思われる。当然ながら、かれは、俗にいう神も仏も人間が創ったことを理解しており、極めて客観的に、覚めた眼で眺めていたと考える。

そうしたなかで、拠りどころとしたのが「石」だったと思われる。詳しいことに触れる余地はないが、いくつか事実を指摘しておきたい。まず、初めて築いた小牧山城の中心部を総石垣づくりとし、大手門脇には「鏡石」の先駆とされる巨石を置いた。岐阜城がある稲葉山は別名「一石山」、館の入口に人の背丈ほどもある巨石を立て並べ、高さ三五メートルの岩盤を背景とした庭園をつくる。安土山を総石垣造りの石の山に造り変え、一万人もの人数で頂上まで引き上げたという蛇石の存在。自身の化身として城内の総見寺に安置し、礼拝させた盆山(ぼんさん)という神体石。さらに、盆山を拝すれば、富と子孫と長寿に恵まれ、八〇歳まで長生きする……などとご利益を謳い、果ては「予が誕生日を聖日とし、総見寺へ参詣することを命ずる」と布告する。ところが、その「聖日」から二〇日後、「本能寺の変」で滅亡する。こうしたことを、宣教師・ルイスフロイスは、(信長は)あたかも神的生命を有し、不滅の主であるかのように万人から礼拝されることを希望したが、悪魔的傲慢さによって破滅に至った……と『日本史』に記している。

そうしたなかで、拠りどころとしたのが「石」だったと思われる。詳しいことに触れる余地はないが、いくつか事実を指摘しておきたい。まず、初めて築いた小牧山城の中心部を総石垣づくりとし、大手門脇には「鏡石」の先駆とされる巨石を置いた。岐阜城がある稲葉山は別名「一石山」、館の入口に人の背丈ほどもある巨石を立て並べ、高さ三五メートルの岩盤を背景とした庭園をつくる。安土山を総石垣造りの石の山に造り変え、一万人もの人数で頂上まで引き上げたという蛇石の存在。自身の化身として城内の総見寺に安置し、礼拝させた盆山(ぼんさん)という神体石。さらに、盆山を拝すれば、富と子孫と長寿に恵まれ、八〇歳まで長生きする……などとご利益を謳い、果ては「予が誕生日を聖日とし、総見寺へ参詣することを命ずる」と布告する。ところが、その「聖日」から二〇日後、「本能寺の変」で滅亡する。こうしたことを、宣教師・ルイスフロイスは、(信長は)あたかも神的生命を有し、不滅の主であるかのように万人から礼拝されることを希望したが、悪魔的傲慢さによって破滅に至った……と『日本史』に記している。

想うに、信長は自然神とでもいうべき不変な石に自身の依代を託そうとしたのではないか。天皇を超越した存在、アマテラス(天照大御神)以前の神を必要としたのだろう。それが蛇石であり、盆山だったと思われる。安土山に神殿のような天主をつくり、神体石を祀り、神のようにご利益をほどこす……そうした存在になろうとしたと思えてならない。独りよがりながら、無邪気とも思えるほどの「信仰心」だと想う。さらにいえば、安土城跡に造営された信長の廟所。秀吉が信長の一周忌にあわせて築いたとされるが、切石でできた基壇に、石の壇を重ね、その上に沢庵石を大きくしたような自然石を冠している。盆山を模したものだろうか。簡素ながら、信長の風貌を彷彿させるような造形。秀吉だからこそ、主君の「本質」を見抜いていたと思える佇まいだ。おそらくこの地下に蛇石と盆山が「埋葬」されていると思うのだが、どうだろうか。

令和3年4月10日

79.秩父神社

以前、埼玉県皆野町の「稲穂山古墳」について調べたとき、被葬者は知々夫国の初代国造とされる知々夫彦ではないかと想いを巡らしたことがある。その想いは今も変わっていないが、知々夫彦を祭神とするのが秩父の総鎮守・秩父神社だ。市の中心地に社殿を構え、正面に武甲山を拝し、ハハソノモリ(柞の森)と呼ばれる深い森を背負う。『新編武蔵風土記稿』には「社地一万千四百八十四坪、是を柞の森と称す。杉檜槻の大木多く繁茂し、古社の様思ひ知らる」と描写されている。「母巣の森」とも表記されるが、神社の起源が武甲山を遥拝する森であったことを想起させる。ハハソはハフリと同一語源で、放るに通じ、死体を捨てた場所、神葬りの意だという。とすると、知々夫国造の奥津城があった可能性も考えられるが、その伝承は見当たらない。

贅を凝らした神門を入った左側に、「御神降石」と呼ばれる赤紫色をした巨石がドーンと座っている。家内が「亀の頭のようだ」と言っていたが、見る角度によっては、巨大な亀がうずくまっているように見える。湿気が高いときは紅色を呈し、水滴をつけるため「生き石」と呼ばれているらしい。高さ約一・五メートル、周囲約四・五メートルだという。社殿のなかった太古、鬱蒼とした樹林の中に、汗をかいたような赤い巨石が鎮座する。まさに自然崇拝の原点のような光景が現出していたと想像する。この巨石の前で武甲山を拝し、神霊を招いたのだろうか。

贅を凝らした神門を入った左側に、「御神降石」と呼ばれる赤紫色をした巨石がドーンと座っている。家内が「亀の頭のようだ」と言っていたが、見る角度によっては、巨大な亀がうずくまっているように見える。湿気が高いときは紅色を呈し、水滴をつけるため「生き石」と呼ばれているらしい。高さ約一・五メートル、周囲約四・五メートルだという。社殿のなかった太古、鬱蒼とした樹林の中に、汗をかいたような赤い巨石が鎮座する。まさに自然崇拝の原点のような光景が現出していたと想像する。この巨石の前で武甲山を拝し、神霊を招いたのだろうか。

さて久しい間、気になっていることだが、秩父神社を想い描くとき、つい腰が引けるのは、武甲山の痛々しい「姿」だ。西の伊吹山とも重なり、写真を撮るのもためらうほど、その山容に胸が痛む。「神の山」を爆破し、姿を変えることが許されるのか、という戸惑いとやるせなさが去来する。にもかかわらず、大規模な反対運動が起きたという記録はない。郷土の霊山が「白いピラミッド」と揶揄されるほどむき出しになっていくにもかかわらず、なぜだろうか。石灰岩採掘のため一三三六メートルあった標高が、四〇メートルも頂上を削られたという。が、山を削ること自体で地域住民の健康が害されたということはなかったという。逆に、繊維産業が衰退するなかで、セメントが秩父を潤し、救ってくれた……。けっしていい気分ではないが、許容できる範囲の変化、そうとらえたのだろうか。想うに、セメントによって恩恵を受けているという、いわば神さまの「恵み」だったのかもしれない。ただ拝むだけではなく、生活のために利用し得る山へと変容していった経緯をここに観る。これも地域と共存する新しい神体山の「あり様」なのかとも思うが、喉にトゲが刺さっているような感覚はぬぐえない。

令和3年3月25日

78.鉈切と刀切

千葉県館山市の船越鉈切(なたぎり)神社を再訪した。初めて訪ねたのはもう二〇年ほど前だろうか。以前上梓した『神々の気這い』でも採りあげたが、当時とあまり変わってはいなかった。県道をはさんで海側に海南刀切(なたぎり)神社が鎮座するが、もともとは同じ神域であり、同じ神を祀っていたと思われる。山側の鉈切神社を上之宮、海側の刀切神社を下之宮と称している。上之宮は海蝕洞窟にトヨタマヒメ(豊玉姫)、下之宮は大きく裂けた岩礁とともに手斧鑿(ちょうなのみ)明神を祭神とする。『安房志』に「古昔この神、上国より船に乗じてこの海浜に来たり、手斧を以て巨岩を鑿開(さくかい)して路を通ず」とあるので、「手斧鑿の神」が古来の土着神だったと思われる。鉈切、刀切と表記し、ともにナタギリと読んでいる神社名が、その名残を留めているように思える。おそらく、黒潮に乗って流れ着いた人びとが切り開いた土地でもあったろう。

上之宮(船越)への参道は、以前と同じようにその清々しさを保っていた。薄暗い照葉樹林のなか鉈切洞窟への石段が続いている。説明板には、約六〇〇〇年前の縄文海進のときにできた海蝕洞窟で、高さ約四メートル、幅約六メートル、奥行約三七メートル、縄文後期から住居として使用され、古墳時代には墳墓として、のちトヨタマヒメを祀る神社として信仰をあつめている……という旨が記されている。普段は洞窟のなかに入ることはできないが、格子の間から本殿を拝することができる。コンクリート作りの小さな社殿ながら、よく整備されており、奥行きのある洞窟のなかで青い扉がその存在を訴えている。一九五六年に発掘調査がおこなわれたが、注目されるのは、丸木舟を利用した洞窟葬がおこなわれていたことだ。舟葬(しゅうそう)と呼ばれるが、このような葬送は、対岸の三浦半島や伊豆半島など黒潮海流圏にみられるという。

上之宮(船越)への参道は、以前と同じようにその清々しさを保っていた。薄暗い照葉樹林のなか鉈切洞窟への石段が続いている。説明板には、約六〇〇〇年前の縄文海進のときにできた海蝕洞窟で、高さ約四メートル、幅約六メートル、奥行約三七メートル、縄文後期から住居として使用され、古墳時代には墳墓として、のちトヨタマヒメを祀る神社として信仰をあつめている……という旨が記されている。普段は洞窟のなかに入ることはできないが、格子の間から本殿を拝することができる。コンクリート作りの小さな社殿ながら、よく整備されており、奥行きのある洞窟のなかで青い扉がその存在を訴えている。一九五六年に発掘調査がおこなわれたが、注目されるのは、丸木舟を利用した洞窟葬がおこなわれていたことだ。舟葬(しゅうそう)と呼ばれるが、このような葬送は、対岸の三浦半島や伊豆半島など黒潮海流圏にみられるという。

この洞窟には住民を苦しめていた大蛇が棲んでいたが、その大蛇を手斧鑿の神が一刀両断、切り殺したという伝説がある。鉈切という神社名に繋がるものだが、それを裏付けるように、参道の中ほどに大蛇を退治するため、鉈を砥ぎ、試し切りをしたところ、真っ二つに割れたという「鉈砥ぎ石」が存在する。幅は四〇センチ、長さは七〇センチほどだろうか。びっしりと苔に覆われ、なるほど真ん中で割れている。「霊石」として祀っているのか、自然石で区切られた一画があり、四隅を簡素な杭で囲み、しめ縄ならぬ鎖が張られている。神籬のような樹木とともに、拝所のようなものも見てとれるが、ちょっとお粗末という感がする。もう少し神域としての配慮はできないものか。神社にとって、いわば、洞窟と並ぶ信仰の対象でもあるはずだ。祖先が伝えてきた伝承を語り継ぎ、大切に護ることこそ、今に生きるわれわれの責務と思うのだが……。

令和3年3月10日

77.立石という「地名」

前項で、東京には「これ」といった磐座が少ないと思っていた……と書いたが、それでも淡い期待を寄せていたのが葛飾区にある「立石」という地名だった。民俗学者の谷川健一は『神は細部に宿り給う』で、地名は土地の標識であり、土地に刻まれた人間の足跡と述べているが、由緒ある立石が屹立しているのではないかと想像していたからだ。江戸後期に刊行された『江戸名所図会』には、「この石によりて、近郷四五箇村の名とせしが、分郷となりしより後は、この村のみを立石とよべり」と記されている。なるほど、地名の起こりとなった石があるらしい。ところが立石のことを「地上へ顕れたる所わずかに壱尺……石根地中に入る事そのきわまりをしらず」と表現している。地上に出ているのは三〇センチほどだが、根本は際限がないというのだ。これでは立石というより、鹿島神宮の「要石(かなめいし)」のようではないかと可笑しかった。

二回ほど訪ねたが、地名とは裏腹に「壱尺」どころか、ほとんど埋もれたような扁平な石でしかなかった。図絵には、ごつごつと盛り上がるような岩が描かれているが、刊行されてから二〇〇年近く、すっかり石は埋もれてしまい、立石と呼ばれていた面影はない。説明板には「古墳時代に房総から古墳の石材として運びこまれたもの」とあり、その後古代東山道の目印として転用されたものとある。おそらく、立石と呼ばれるような形状をしていたときもあったと思うが、今は小振りながらも形のよい石鳥居の先に、玉垣で囲まれ、地面より一段低いところに僅かばかり顔をだしている。いわば「立石」が埋もれたまま、地名だけが古来の土地柄を語っている。

二回ほど訪ねたが、地名とは裏腹に「壱尺」どころか、ほとんど埋もれたような扁平な石でしかなかった。図絵には、ごつごつと盛り上がるような岩が描かれているが、刊行されてから二〇〇年近く、すっかり石は埋もれてしまい、立石と呼ばれていた面影はない。説明板には「古墳時代に房総から古墳の石材として運びこまれたもの」とあり、その後古代東山道の目印として転用されたものとある。おそらく、立石と呼ばれるような形状をしていたときもあったと思うが、今は小振りながらも形のよい石鳥居の先に、玉垣で囲まれ、地面より一段低いところに僅かばかり顔をだしている。いわば「立石」が埋もれたまま、地名だけが古来の土地柄を語っている。

地名といえば、私の在所は山梨県北杜(ほくと)市大泉町で、字名が西井出。近隣の町村が合併して誕生した市だが、それまでは大泉村だった。村名や字名が示すように、八ヶ岳南麓湧水群と呼ばれる湧水が点在しているところで、いかにも水が豊かで、泉がこんこんと湧き出ているような地名が気にいっていた。村という牧歌的な響きも心地よかった。数多くの縄文遺跡が存在するところで、なんでもかんでもくっつけて効率を求める「平成の大合併」という風潮が好きではなかった。しかも生まれた市名が北杜。山梨の北端にある森(杜)という意だと思うが、その二文字から地域に刻まれた足跡は伝わってこなかった。杜は本来、ヤマナシという樹木を指す言葉だが、町村間の妥協でできた「造語」のようなものと聞いた。足跡を消してしまえばもう戻らない。それでも、大泉や井出という地名は、地霊のように水の恵みを語っている。神は細部に宿り給う……ではないが、いつか土地の足跡が「ホクト」に宿ることを願ってやまない。

令和3年2月25日

76.「イナカブ岩」と呼ばれる磐座

磐座を調べ始めたころ、東京には「これ」といった対象が少ないと思っていた。そうしたなかで、異色とも思える磐座があることを知った。西多摩にある武蔵御嶽神社や青渭(あおい)神社などを訪ねながら、見落としていたところだ。それもそのはず、存在を記した文献が見当たらないのだ。「天狗岩」とも「イナカブ岩」とも呼ばれているが、あきる野市五日市にある金比羅山の頂上近く、琴平神社の背後に屹立する。側面から見ると、天狗の鼻のように見えることから天狗岩と呼ばれるようになったというが、なぜ、イナカブなのかわからない。

イナカブといえば、稲を刈り取ったあとの「稲株」が思い浮かぶ。とすると、稲作と関係があるように思えるのだが、繋がりがわからない。その謎を解く鍵は、どうも阿伎留(あきる)神社にあるらしい。武蔵国多摩郡八座の筆頭にあげられる式内社として知られ、琴平神社はその境外社とされている。秋留・安伎留とも表記、江戸中期から春日明神と称するようになったが、古くは「畔切(あきる)神」として信仰されていたという。現在はオオモノヌシ(大物主)を主神とするが、『式内社調査報告』によると、春日明神を称したときに主神を退いた「地主神」がいるという。新しい神に追い出されたのか。その正体は不明のまま、謎に包まれている。

イナカブといえば、稲を刈り取ったあとの「稲株」が思い浮かぶ。とすると、稲作と関係があるように思えるのだが、繋がりがわからない。その謎を解く鍵は、どうも阿伎留(あきる)神社にあるらしい。武蔵国多摩郡八座の筆頭にあげられる式内社として知られ、琴平神社はその境外社とされている。秋留・安伎留とも表記、江戸中期から春日明神と称するようになったが、古くは「畔切(あきる)神」として信仰されていたという。現在はオオモノヌシ(大物主)を主神とするが、『式内社調査報告』によると、春日明神を称したときに主神を退いた「地主神」がいるという。新しい神に追い出されたのか。その正体は不明のまま、謎に包まれている。

畔切とは、畔(あぜ)を切り築いて水田を開くことを意味すると思われるが、これも確かなことはわかっていない。推測になるが、主神を退いた地主神こそ、アキル(畔切)神だったのではないかと思えてくる。畔切と稲株、表記は違いこそすれ、この地を開拓し、水田を切り開いてきた一族の「祖先神」のように思えるからだ。さらにいえば、イナカブ岩がアキル神の神体石であり、阿伎留神社は、イナカブ岩を遥拝する里宮だったのではないかと想いがひろがる。

琴平神社の社殿を右にまわり込むと、杉木立の向こうに岩石群と巨大な立岩が見えてくる。聞きしに勝るとはこのことか。歪んだような巨大な顔が、こちらをにらんでいる。これが天狗の顔なのか。自慢の鼻が折れたのか、鼻と思しきあたりが崩れている。顔が歪んでいるのは、苦痛のためか。それともなにか叫んでいるのか……などと想像が膨らむ。高さ約一二メートル、幅約八メートルだという。崩れ落ちた岩の一部が祭壇のようになっており、小さな石祠が置かれ、信仰の対象となっていることがわかる。しかも巨岩というだけではない。これほど表情豊かに見える岩はそうあるものではない。眼下にはあきる野の街が広がる。里人は畔を切るころ、ここまで登り、にらまれているような感覚に畏怖しながらも、稲の豊作を祈ったに違いない。

令和3年2月10日

75.金閣寺の「九山八海石」

九山八海石。クセンハッカイセキと読む。どこにでもある代物ではない。宇宙の中心にそびえ立つという巨大な須弥山(しゅみせん)を囲む九つの山と八つの海を表現した石のことで、仏が住む浄土の意をあわせもつ。縁起がいい石として珍重されてきたが、権力者が富と力でもって手に入れたものがほとんどだ。金閣寺の九山八海石も例外ではない。「北山殿」とも呼ばれたが、今や京都を代表する観光寺で、京都に来る訪日観光客の半分が訪れるという。当然ながら、境内に入った途端、トコロテンのように人の流れに身をまかせながら押し出されていく羽目になる。

とはいえ、ここは人混みを避けて立ち止まり、九山八海石を探してほしい。観光客のほとんどはこの石の存在を知らず、金閣(舎利殿)のきらびやかさに目を奪われたまま通り過ぎる。が、金閣に近い入江のようなところから鏡湖池(きょうこち)を振り返ると、本州を模した葦原島(あしはらじま)と松の美しい鶴島と亀島が見えるはずだ。その手前、白い炎のような石がいかにもという表情で存在感を示している。足利義満が中国から取り寄せたという名石だ。古来より中国で好まれた太湖石だというが、岩肌が深い「しわ」を刻み、峰を成し、波打つようにくねっている。大海に浮かぶ深山といった景色だろうか。金閣寺庭園の「主石」といわれる由縁だ。

とはいえ、ここは人混みを避けて立ち止まり、九山八海石を探してほしい。観光客のほとんどはこの石の存在を知らず、金閣(舎利殿)のきらびやかさに目を奪われたまま通り過ぎる。が、金閣に近い入江のようなところから鏡湖池(きょうこち)を振り返ると、本州を模した葦原島(あしはらじま)と松の美しい鶴島と亀島が見えるはずだ。その手前、白い炎のような石がいかにもという表情で存在感を示している。足利義満が中国から取り寄せたという名石だ。古来より中国で好まれた太湖石だというが、岩肌が深い「しわ」を刻み、峰を成し、波打つようにくねっている。大海に浮かぶ深山といった景色だろうか。金閣寺庭園の「主石」といわれる由縁だ。

義満は将軍職を長男の義持にゆずり、太政大臣に昇りつめるが、中国(明)の皇帝にたいしては日本国王と称しつつ、「臣源」という臣下の礼をとった。結果、明との貿易で莫大な富を得、北山殿と呼ばれる広大な庭園を手に入れたともいえるのだが、義満の危うい権力基盤を象徴しているようでどこか心もとない。義持は父義満を憎んでいたという。父が死ぬと北山殿は解体され、縮小して禅寺となる。応仁の乱では多くの伽藍が薪のように燃やされ、金閣と鏡湖池を含む庭の一部が往時の面影を保ったといわれる。さらに、足利義政が「銀閣」を造営するときも数多くの名石が運び出され、昭和の世、唯一創建当初の建物であった金閣までが放火され焼失することになる。

以前、権力者が愛した「藤戸石」について触れたおり、まるでかれらの墓標のようだと書いたことがあるが、この九山八海石もまた、義満の墓のように見えてくる。古代インドの宇宙観に基づくという「貴石」とは裏腹に、その陰に見え隠れする数多くの悲劇とともに、権力者がもつ幻想のようなものが凝縮しているような気がする。池のなかに「天下」を模した葦原 島を造り、宇宙の中心を象徴する九山八海石を眺めていたと思われる義満。青白い炎のような石を見ていると、義満という強者(つわもの)の夢と観光客が落とす莫大な拝観料とが重なってくる。

令和3年1月25日

74.鎌倉十王岩

今から八四〇年ほど昔、源頼朝が鎌倉に拠点を構えたとき、源氏の氏神である鶴岡八幡宮を平安京の大内裏(だいだいり)に、若宮大路を朱雀(すざく)大路になぞらえて街づくりにあたったという。一四歳まで都で育ち、父義朝が平清盛に敗れたあと、伊豆で二〇年の流人生活を送っていた頼朝にとって、鎌倉は父ゆかりの故地のみならず、源氏再興の想いが凝縮したような土地でもあった。頼朝の妻・政子の安産と嫡男誕生を祈願するため、大路に石清水から勧請した八幡神の新しい宮を意味する「若宮」を冠するなど、頼朝の想いが顕れている。源氏再興の願いを街づくりの基軸に託し、新しい源氏の世が始まるという宣言でもあったろう。その若宮大路と鶴岡八幡宮の延長線の先に、街づくりの基点と伝わる「十王岩」が存在する。

永い年月で風化し、形も定かではないが、中央に血盆(けつぼん)地蔵、左に如意輪観音、右には閻魔大王が彫られているという。ここにいう十王とは、死後の世界で亡くなった者を裁く王をいう。初七日から三回忌まで一〇回の裁判があるそうだが、そのなかで最も恐れられているのが五七日目の閻魔大王だ。でもなぜ十王岩に血盆地蔵と如意輪観音が彫られているのか。なぜ中央は閻魔ではなく血盆なのか。如意輪観音はなぜここにいるのか。謎だらけといっていい。そもそも血盆地蔵という存在が怪しい。調べると、一〇世紀ごろ中国で成立した「血盆経」と、そこに記された「血盆池地獄」という思想が見え隠れする。血盆経とは、女が女特有の「血」のために、死後、血の池(血盆池)地獄に堕ちることを説く経典のことで、救い出してくれるのが如意輪観音だという。女だけが堕ちる血の池、裁くのは閻魔大王、救うのは如意輪観音……という構図がぼんやりとだが浮かんでくる。とすると、十王岩の意とするところは「女人救済」という観念なのか。若宮大路は頼朝が政子の安産を祈り、手ずから道づくりを始めたと伝わる。血をともなう出産ながら、源氏の再興と弥栄がかかっている。基点と基軸という視点のみならず、頼朝と政子の願いがまるで水脈のように、基層で繋がっているように思えてくる。

永い年月で風化し、形も定かではないが、中央に血盆(けつぼん)地蔵、左に如意輪観音、右には閻魔大王が彫られているという。ここにいう十王とは、死後の世界で亡くなった者を裁く王をいう。初七日から三回忌まで一〇回の裁判があるそうだが、そのなかで最も恐れられているのが五七日目の閻魔大王だ。でもなぜ十王岩に血盆地蔵と如意輪観音が彫られているのか。なぜ中央は閻魔ではなく血盆なのか。如意輪観音はなぜここにいるのか。謎だらけといっていい。そもそも血盆地蔵という存在が怪しい。調べると、一〇世紀ごろ中国で成立した「血盆経」と、そこに記された「血盆池地獄」という思想が見え隠れする。血盆経とは、女が女特有の「血」のために、死後、血の池(血盆池)地獄に堕ちることを説く経典のことで、救い出してくれるのが如意輪観音だという。女だけが堕ちる血の池、裁くのは閻魔大王、救うのは如意輪観音……という構図がぼんやりとだが浮かんでくる。とすると、十王岩の意とするところは「女人救済」という観念なのか。若宮大路は頼朝が政子の安産を祈り、手ずから道づくりを始めたと伝わる。血をともなう出産ながら、源氏の再興と弥栄がかかっている。基点と基軸という視点のみならず、頼朝と政子の願いがまるで水脈のように、基層で繋がっているように思えてくる。

鎌倉は相模湾に面し、三方を山に囲まれた要害の地といわれる。十王岩がある鎌倉アルプスは北の要害でもあるが、逆にみれば、ここを破られれば「終り」ということにもなる。逃げ場もない。だから最後の執権、北条高時は逃げることもできず、一族郎党とともに自害した。十王岩から南を望むと鎌倉の市街が広がり、若宮大路が一直線に伸びている。磨崖仏がいつ彫られたのかわからないが、ここに立てば、いわば鎌倉の「きも」に触れるような気がする。

令和3年1月10日

73.鎌倉の「やぐら」

鎌倉幕府滅亡の地、北条高時の「腹切りやぐら」を訪ねたときの衝撃は忘れられない。ぽっかりと口を開けた楕円形の「やぐら」が、執権高時と北条一門八百七十余人の霊を飲み込んでいるように思えたからだ。崖に穿たれた穴が不気味な静寂のなか、ひっそりとうずくまり、まさに陰々滅々といった霊気が地面を這っていた。霊というものは、こういうひんやりとした澱みのことではないか、そう思った。元弘三年(一三三三)五月二二日、新田義貞によって鎌倉の各口を破られ、若宮大路に攻め込まれた高時は、屋敷の裏手、葛西谷(かさいがやつ)にある菩提寺・東勝寺に火を放ち、一族郎党とともに折り重なるように自害したという。ここにいうやぐらとは、山腹の崖をくりぬいた岩穴のことで、鎌倉から室町期にかけておこなわれた「納骨窟」のことをいう。矢倉・屋蔵・窟などの文字をあて、岩屋や岩殿などもやぐらと呼んでいた。いわゆる、鎌倉武士の墳墓窟と理解すればいいと思う。その数、二千基とも三千基ともいわれているが、まだ数多くのやぐらが埋もれているとされ、正確なことはわかっていない。

もう五〇年以上も前のことだが、家内とよく鎌倉へ通った。三方を低い丘陵で囲まれた狭い土地ながら、古都の風情が色濃く残り、今のように観光客であふれる喧騒の巷とは無縁のころだった。駅から少し歩くと、谷戸(やと)と呼ばれる谷間が数多くあり、その奥に足を踏み入れると必ずといっていいほど寺があり、裏山には「百八やぐら」など、さまざまなやぐらが口を開けていた。まるで鎌倉武士の世界にタイムスリップしたような感覚になったことを思いだす。

もう五〇年以上も前のことだが、家内とよく鎌倉へ通った。三方を低い丘陵で囲まれた狭い土地ながら、古都の風情が色濃く残り、今のように観光客であふれる喧騒の巷とは無縁のころだった。駅から少し歩くと、谷戸(やと)と呼ばれる谷間が数多くあり、その奥に足を踏み入れると必ずといっていいほど寺があり、裏山には「百八やぐら」など、さまざまなやぐらが口を開けていた。まるで鎌倉武士の世界にタイムスリップしたような感覚になったことを思いだす。

鎌倉という地名の起こりはよくわからない。が、有力な候補としてふたつの説が存在する。ひとつは、地形が竈(かまど)に似た谷のようであることから、釜の谷といい、「くら」は谷の意にして、かまくら(釜谷)と呼ばれたという説。もうひとつは、鎌倉は神倉(かみくら)にして神庫の意であるという説。どちらも決め手はないのだが、地形が竈に似た谷、という説により親しみを感じる。古来より日本人は、暗さをともなう「穴」には、なにか神霊が籠る神秘的な佇まいを感じるとともに、大いなる母性のようなものを抱いてきた。と同時に、人の生命力を復活してくれるところとして聖視した。アマテラス(天照大御神)は天岩戸に籠ることによって霊威を回復し、皇祖神としてよみがえった。古墳の石室も同じような意をもつと思われるのだが、やぐらもまた、岩穴崇拝が基層を流れているように思える。やがて、やぐらは室町中期で姿を消す。まさに鎌倉幕府とともに生まれ、幕府滅亡とともに消えていったといえるだろう。

令和2年12月25日

72.フォッサマグナ

前項で「国石」となったヒスイの話をしたが、この宝石は日本列島の成り立ちと密接な関係があるという。我が家がある山梨県北杜市は、本州中央部を南北に縦断し、日本を東西に分ける「フォッサマグナ」と呼ばれる大地溝帯の只中に位置する。フォッサは地溝、マグナは大きいという意で、大きな溝(みぞ)のことだ。明治初期にドイツ人の地質学者、エドムント・ナウマンが命名したもので、ナウマンゾウに名を遺すことで知られる。約一六〇〇万年前、日本列島がアジア大陸から離れ、現在の形になる過程で、ほぼ真ん中で大きく裂けて深い溝ができ、そこに海水が流入、海峡のような状態が続くなか、海底にたまった新しい地層が隆起し、八ヶ岳や富士山などの火山列ができたものとされる。溝の深さは約六〇〇〇メートル。その西端が糸魚川・静岡構造線と呼ばれるもので、ヒスイは古い地層との裂け目付近から見つかるという。ここを境に、食文化や習慣の違いも指摘され、糸魚川市は東と西の「境界のまち」として売り出している。

裂け目の起点となる新潟県糸魚川市は、日本で初めてユネスコのジオパーク認定を受けたところだが、ここにはフォッサマグナに起因するさまざまな奇岩、景勝地が存在する。そのなかのひとつに能生(のう)海岸にある巨大な岩礁・弁天岩がある。約一〇〇万年前、フォッサマグナが陸地化する直前に海底火山の噴火によってできたものだという。岩というより島と表現したほうがぴったりくるような巨大さだが、岩礁には役割を終えた白亜の灯台と厳島神社があり、航海安全や豊漁を祈る聖地として信仰されてきた。付近にはヒスイの女王といわれるヌナカワヒメ(奴奈川姫)の産所や住居跡などの伝承地が点在し、奴奈川族が蟠踞(ばんきょ)していた地域とも考えられている。いわば、大地の裂け目が生み出した地球の遺産だが、マグマの息吹を留める雄大な造形が、ヌナカワヒメの霊能が宿る「奥津城」のように想えてくる。

裂け目の起点となる新潟県糸魚川市は、日本で初めてユネスコのジオパーク認定を受けたところだが、ここにはフォッサマグナに起因するさまざまな奇岩、景勝地が存在する。そのなかのひとつに能生(のう)海岸にある巨大な岩礁・弁天岩がある。約一〇〇万年前、フォッサマグナが陸地化する直前に海底火山の噴火によってできたものだという。岩というより島と表現したほうがぴったりくるような巨大さだが、岩礁には役割を終えた白亜の灯台と厳島神社があり、航海安全や豊漁を祈る聖地として信仰されてきた。付近にはヒスイの女王といわれるヌナカワヒメ(奴奈川姫)の産所や住居跡などの伝承地が点在し、奴奈川族が蟠踞(ばんきょ)していた地域とも考えられている。いわば、大地の裂け目が生み出した地球の遺産だが、マグマの息吹を留める雄大な造形が、ヌナカワヒメの霊能が宿る「奥津城」のように想えてくる。

フォッサマグナの中間地点あたり、長野県南牧村、JR小海線の野辺山駅から国立天文台付近を通り平沢峠に向かうと、「獅子岩」という巨岩が見えてくる。今風にいえば、さしずめ「ゴジラ岩」とでもいうのだろうか。ナウマンはこの岩に登って南アルプス方面を眺めたときに、彼の言葉で「著しき奇妙な地形」と表現された景色に驚き、感動したという。気が遠くなりそうな話だが、ナウマンはここが列島を東西に分ける巨大な溝であり、日本列島の誕生にさかのぼる光景ではないかと思い始めたのだ。それがやがてフォッサマグナの発見に結実し、日本列島の起源へと繋がっていく。まさに磐座の始原ともいえる「天地創造」の世界をここにみる。

令和2年12月10日

71.日本の「国石」となったヒスイ

令和二年(二〇二〇)六月二四日の朝日新聞デジタルに「一・五トンのヒスイ原石、二〇個の穴、川面露出で盗掘被害」という記事が載った。糸魚川市を流れる青海川(おうみがわ)にあった巨大な原石が、ドリルで穴を開けられ盗掘にあっていたというのだ。現在は同市にあるフォッサマグナミュージアムに「保護」され、展示されているが、それほど貴重で高価なものだという証でもあるのだろう。今回は、世界最古、ヒスイに魅せられた国の話だ。

国を代表する石を国石(こくせき)と呼んでいるが、平成二八年(二〇一六)九月二四日、金沢大学で開かれた日本鉱物科学会において、ヒスイが日本の国石に選ばれた。それまで、水晶や真珠が国石に準じた扱いをうけてきたが、正式にヒスイが認定されたのだ。白い色をした石が多いが、ところどころに緑色をした部分があり、古代より永遠の生命力を宿していると信じられてきた。漢字では翡翠と表記され、翡はカワセミのオスで赤を意味し、翠はメスで緑の意をもつという。日本人が最初に愛した宝石とされ、山梨県北杜市の「天神遺跡」から約六〇〇〇年前(縄文前期前半)の首飾りが出土している。日本最古であり、世界最古ともいわれるヒスイの装身具だ。カツオ節を小さくしたような大珠(たいしゅ)と呼ばれるものだが、こののち玉、勾玉(まがたま)へと姿を変えていく。ところが不思議なことに、奈良時代に忽然と姿を消し、昭和になって再発見されるまで、一三〇〇年もの間忘れられていたというから驚く。神秘の宝石とされる由縁でもあるが、長い間、日本でヒスイは採れないと思われていたのだ。

国を代表する石を国石(こくせき)と呼んでいるが、平成二八年(二〇一六)九月二四日、金沢大学で開かれた日本鉱物科学会において、ヒスイが日本の国石に選ばれた。それまで、水晶や真珠が国石に準じた扱いをうけてきたが、正式にヒスイが認定されたのだ。白い色をした石が多いが、ところどころに緑色をした部分があり、古代より永遠の生命力を宿していると信じられてきた。漢字では翡翠と表記され、翡はカワセミのオスで赤を意味し、翠はメスで緑の意をもつという。日本人が最初に愛した宝石とされ、山梨県北杜市の「天神遺跡」から約六〇〇〇年前(縄文前期前半)の首飾りが出土している。日本最古であり、世界最古ともいわれるヒスイの装身具だ。カツオ節を小さくしたような大珠(たいしゅ)と呼ばれるものだが、こののち玉、勾玉(まがたま)へと姿を変えていく。ところが不思議なことに、奈良時代に忽然と姿を消し、昭和になって再発見されるまで、一三〇〇年もの間忘れられていたというから驚く。神秘の宝石とされる由縁でもあるが、長い間、日本でヒスイは採れないと思われていたのだ。

渓流に洗われる白い巨石の写真は、小滝川ヒスイ峡に現存する最大級の岩塊で、硬くて重い性質上、かなりの激流でも動かないという。約五億年前、地下深くに生まれたものだが、悲しいことに盗掘を防ぐため、監視員が常駐しているという現実に胸が痛む。そのヒスイ狭から車で四〇分ほど、親不知の「翡翠ふるさと館」に世界最大級、一〇二トンの原石が展示されている。この原石も盗掘防止のため、青海川から運ばれたものだ。イルカの頭ように見えるが、これだけ巨大な原石は類をみない。まさに日本を代表する「国石」といえるだろう。それほど貴重なヒスイの原石。これは観光客に観せるものではなく、厳かに拝するものだと思う。「ヒスイの女王」といわれるヌナカワヒメ(奴奈川姫)伝説が色濃く残る糸魚川地方。いわば地域の歴史を刻んだ「地母神」のような存在だと思うからだ。鉱物学という視点では理解が難しいヒスイの信仰。見せ物ではなく、縄文から続いてきた糸魚川土着の神秘性を大切にしてほしいと強く願う。

令和2年11月25日

70.女人救済と立山開山窟

芦峅寺(あしくらじ)・布橋(ぬのばし)の正面に立山連峰が横たわっている。深紅の欄干と白銀の立山が対となり、その厳かさが際立つ。それもそのはず、この橋はこの世とあの世の境界なのだ。明治の神仏分離のおりに壊されたが、江戸期の絵図面などを基に忠実に復元された。立山は神仏分離までは女人禁制だったが、橋の先にある女人成仏の霊場・姥堂(うばどう)までは参拝が許された。ここで「布橋灌頂会(かんじょうえ)」という女人救済の儀式がおこなわれた。橋の下を流れる姥堂川を三途の川にみたて、白装束をまとった女たちが、閻魔堂から目隠しをして橋を渡り、姥堂で念仏を唱え、再び橋を渡って戻ると、極楽浄土に往生できると観念された。というのも、立山の山中には女だけが堕ちる「血の池地獄」があるとされていたからだ。地獄から舞い戻り、女人往生する……いわば女にとって、女人禁制という掟(おきて)ながら、しっかりと救済してくれるという「女の味方」のような儀式であり、存在でもあったろう。

立山を開山した慈興(じこう)上人は、越中守佐伯有若の嫡男・有頼とされる。開山縁起によれば、有頼が鷹を探しているとき熊に出会い、弓で射たところ、傷ついた熊が玉殿窟(たまどのいわや)のなかで阿弥陀如来に変じ、立山を開山するよう命じたとされている。ところは室堂平の東端、現存する日本最古の山小屋・立山室堂から一段下がった断崖に口を開けている。訪ねたのは七月下旬、窟(いわや)に至る坂道はまだ雪渓が残っていた。ひび割れたようなごつごつとした断崖の裾に二つの窟が並び、手前が虚空蔵窟、奥の大きいほうが玉殿窟だという。正面には雄山がそびえ、山の襞(ひだ)に残る雪が新緑に映えていた。奥行きは四メートルほどか、小振りながら粗削りな風情、まるで立山の山霊が籠っているような霊気を感じる。じわりと湧きあがるような感動とともに、「ここに阿弥陀如来が立っていたのか」としばし立ちつくした。

立山を開山した慈興(じこう)上人は、越中守佐伯有若の嫡男・有頼とされる。開山縁起によれば、有頼が鷹を探しているとき熊に出会い、弓で射たところ、傷ついた熊が玉殿窟(たまどのいわや)のなかで阿弥陀如来に変じ、立山を開山するよう命じたとされている。ところは室堂平の東端、現存する日本最古の山小屋・立山室堂から一段下がった断崖に口を開けている。訪ねたのは七月下旬、窟(いわや)に至る坂道はまだ雪渓が残っていた。ひび割れたようなごつごつとした断崖の裾に二つの窟が並び、手前が虚空蔵窟、奥の大きいほうが玉殿窟だという。正面には雄山がそびえ、山の襞(ひだ)に残る雪が新緑に映えていた。奥行きは四メートルほどか、小振りながら粗削りな風情、まるで立山の山霊が籠っているような霊気を感じる。じわりと湧きあがるような感動とともに、「ここに阿弥陀如来が立っていたのか」としばし立ちつくした。

季節は違うが芦峅寺には三度通った。その都度印象深く、神の村として栄えた集落の佇まいとともに、心に響いてきたのは女人救済を象徴する布橋であり、女の想いが化身したような姥尊(うばそん)だった。姥尊は、立山の地母神とされ、親しみをこめて「おんばさま」とも呼ばれている。いまは基壇のみが遺されているが、往時は布橋を渡った先に姥堂があり、六六体の姥尊が安置されていたという。これも神仏分離で姥堂が破却されたとき、その多くが散逸した。老女のような姥尊と芦峅寺、不思議な符合ながら、それを「売り」としてきた集落の歴史が人間臭く、また興味深い。「布橋灌頂会」は二〇一一年、日本ユネスコ未来遺産に登録された。

令和2年11月10日

69.雨晴海岸の義経岩

判官贔屓(ほうがんびいき)という言葉をご存知だろうか。あの源義経が判官という官位であったことに由来する言葉だが、強い立場の者が弱い者をいじめるときに同情、贔屓されるという庶民の心情を表す言葉として知られる。ここにいう強い立場の者とは源頼朝のことであり、弱い者とは弟の義経を指す。いわば頼朝が弱い弟をいじめる悪玉であり、義経が兄からいじめられる可哀そうな善玉となっている。義経の名声は死んでから確立されたといわれるが、判官贔屓がもとになり

、数多くの物語が残された。その典型とされるものが、義経が京都を追われ、奥州の平泉に落ち延びる途中に遺されたエピソードだ。こうした逃亡劇は、平泉で義経が自刃した後も続き、果ては北海道から中国大陸に及び、ジンギスカーンになるという話に膨らんでいく。

、数多くの物語が残された。その典型とされるものが、義経が京都を追われ、奥州の平泉に落ち延びる途中に遺されたエピソードだ。こうした逃亡劇は、平泉で義経が自刃した後も続き、果ては北海道から中国大陸に及び、ジンギスカーンになるという話に膨らんでいく。

判官贔屓に欠かせない天下無双の相棒がいる。武蔵坊弁慶だ。ただ、弁慶ほどの伝説的巨人がいつから義経に付き従っていたのか一切わかっていない。『吾妻鏡』によると、義経が頼朝の追討を受け、後白河法皇に暇乞いにあがったとき、相従う者は僅か二百余名とされるが、そのなかに初めて「弁慶法師」として登場する。以後、弁慶の活躍は目覚ましい。まるで東大寺南大門の金剛力士像のように知恵と怪力を発揮し、義経の守護神としての役割をはたしていく。そのなかのひとつ。奥州に向かう義経一行が越中の雨晴(あまはらし)海岸にさしかかったとき、にわか雨にあい、岩の下で雨宿りをしたという「義経岩」がある。急な雨を避けるため、弁慶が岩を持ち上げて雨宿りできる空間をつくったという話だが、この巨大な岩を持ち上げるというところが弁慶伝説たるところだ。雨晴という地名もここからきたというのだが、これはちょっと怪しい。おそらく、古来の地名があったと思うのだが、わからない。これも判官贔屓の余禄だろうか。

訪ねたときは雲に覆われていたが、女岩と呼ばれる岩島越しに浮かぶ立山連峰は、有数の景観を誇る海岸として知られる。義経岩と女岩、遠くには立山連峰、まさに絵にかいたような光景が現出するという。ただ、水を差すようだが、現在の義経岩はかつてのものではない。波の浸食による崩壊を防ぐため、コンクリートによる「擬岩工法」という技術で補強されたものだ。この工法は自然の岩場、微細な地形を忠実に再現でき、付着生物なども自然の岩と変わることなく生息できるという。が、応用されるようになったのは、ここ二〇年来のこと。やむを得ず修復するのなら、本来の自然に近い形で……と願う者として、今後の研究と進化に期待したい。義経岩を補強して一七年余、もうっすっかり違和感なく、雨晴の景色に同化している。

令和2年2月25日

68.秩父皆野町稲穂山

埼玉県皆野町でNPO法人「和の里みや」を営み、里のハーブや薬草をつかった健康医療の普及活動をしている宇野理佳さんから、友人(長谷川信枝さん)が所有する山林の一部を切り開いたところ、不思議な岩石群が現れたので見て欲しいという問い合わせが寄せられた。磐座ではないかというのだ。訪ねてみると、そこは、皆野町の稲穂山(いなほやま)にある「ムクゲ自然公園」と呼ばれる広大な癒しと再生の森だった。

平成八年(一九九六)、稲穂山で円墳が発見された。秩父最古・最大の古墳、五世紀半ばごろの築造とされている。峰上に造られているので、自らが開拓した土地を望むところに墳墓を営んだと思われる。とすると、五世紀ごろ武蔵国に先だって置かれた「知々夫国」に繋がる可能性が考えられ、初代国造・知々夫彦命の墳墓かと期待が膨らむが、遺物がなくその確証はない。気になるのは、古墳に連なる簑山(みのやま)と和銅遺跡の存在。『新編武蔵風土記稿』に「往古和銅をほり出せしは、即此山の内なり」とあり、『続日本紀』元明天皇和銅元年(七〇八)の条には「武蔵国の秩父郡が和銅を献じた」とある。元明はよほど嬉しかったのか、和銅と改元、あわせて税の免除、恩赦などをおこなっている。注目されるのは和銅を発見した新羅系の金上无(きんじょうむ)が無位から従五位下に抜擢されていることだ。朝鮮半島からの渡来は稲作に始まるようだが、四~五世紀、多くの渡来人が倭国の建国に大きな役割を果たし、五世紀末にもさまざまな技術集団が渡来している。つまり、和銅が献上される以前から採掘がおこなわれていた可能性も否定できない。この視点にたつと、金上无の系譜と古墳の主が重なるようにも思えてくる。

平成八年(一九九六)、稲穂山で円墳が発見された。秩父最古・最大の古墳、五世紀半ばごろの築造とされている。峰上に造られているので、自らが開拓した土地を望むところに墳墓を営んだと思われる。とすると、五世紀ごろ武蔵国に先だって置かれた「知々夫国」に繋がる可能性が考えられ、初代国造・知々夫彦命の墳墓かと期待が膨らむが、遺物がなくその確証はない。気になるのは、古墳に連なる簑山(みのやま)と和銅遺跡の存在。『新編武蔵風土記稿』に「往古和銅をほり出せしは、即此山の内なり」とあり、『続日本紀』元明天皇和銅元年(七〇八)の条には「武蔵国の秩父郡が和銅を献じた」とある。元明はよほど嬉しかったのか、和銅と改元、あわせて税の免除、恩赦などをおこなっている。注目されるのは和銅を発見した新羅系の金上无(きんじょうむ)が無位から従五位下に抜擢されていることだ。朝鮮半島からの渡来は稲作に始まるようだが、四~五世紀、多くの渡来人が倭国の建国に大きな役割を果たし、五世紀末にもさまざまな技術集団が渡来している。つまり、和銅が献上される以前から採掘がおこなわれていた可能性も否定できない。この視点にたつと、金上无の系譜と古墳の主が重なるようにも思えてくる。

蓑山へと続く標高三五〇メートルの稜線上、樹木を切り開いていたら忽然と現れた。ひっそりと山中に眠っていた岩石群だ。三つの巨石を中心にして大小の岩石が群れ集まり、下方に向って岩の河のように累々と重なりながら流れ下っている。圧巻といっていい。南に武甲山を拝し、西に両神山、北には宝登山を望む。いわば知々夫国を一望できる「国見」のようなところ、国造の居住地も蓑山の麓にあったと考えられており、国の中心ともいえるところだ。巨石に由来するのか、「三ツ石」という字名が遺っており、なにか特別な場所と目されていた歴史を想う。すでに古墳は皆野町が調査を終え、知々夫彦命が眠る可能性を示唆している。この「神域」のようなところで祭祀がおこなわれていたかどうかは、やはり考古学上の立証が必要だ。が、幻の知々夫国がその一端を覗かせているような佇まい。久しい間山中に籠っていた巨石の群れ、これから土地の人たちに崇められ、清められながら、「磐座」として神性を帯びていくことだろう。

令和2年10月10日

67.タカセオミヤの石神

なんとも分かりづらいところだった。所在地は石川県志賀町の笹波。高瀬宮と呼ばれているが標識もなく、近くまでたどり着いてはいるのだが、鎮守の森のような気配もなく、その近くをうろうろと行き来した。駐在所があったので立ち寄ったがあいにく不在。そうしているうち、商店らしきものがあり、聞いてみると、店の前にある道を指さし「その細い道を入った先ですよ」と教えてくれた。『百選』の選考過程でどちらを選べばいいのか、迷ったものがいくつかあるが、そのなかのひとつだ。結果、能登町の石仏山(いしぼとけやま)を選んだのだが、いまでも選考から外した未練が「埋火」のように燻ぶっている石神でもある。

高瀬宮については『富来(ふぎ)町史』などに「タカセオミヤの石神」として、また「祭祀遺跡高瀬宮」として紹介されている。ただ、調べた限りでは、遺跡として発掘されたという記述はなく、そのあたりはわからない。大小三個の自然石からなり、最も大きな石をオトコイワ、陰石を想わせる割れ目がある石をメロイワ、真ん中の小さな石をコドモイワと呼んでいる。さしずめ家族が団らんしているような構図だろうか。オトコイワは、高さ約四・七四メートル、幅約三・一メートルだという。社殿のない自然崇拝を色濃くのこす神社だが、その理由に、石神は社殿を設けることを忌み嫌い、何度建てても一夜で壊してしまうという話が伝えられている。もともと神社に社殿はなかった。高瀬のように聖なる石があれば神は依りついた。社殿がつくられるのは仏教が伝わってからとされるが、石神は「異国かぶれ」を嫌ったのか。それとも矜持なのか。異国の真似などしないでくれ、今のまま、自然のままでいい……と告げているようだ。

高瀬宮については『富来(ふぎ)町史』などに「タカセオミヤの石神」として、また「祭祀遺跡高瀬宮」として紹介されている。ただ、調べた限りでは、遺跡として発掘されたという記述はなく、そのあたりはわからない。大小三個の自然石からなり、最も大きな石をオトコイワ、陰石を想わせる割れ目がある石をメロイワ、真ん中の小さな石をコドモイワと呼んでいる。さしずめ家族が団らんしているような構図だろうか。オトコイワは、高さ約四・七四メートル、幅約三・一メートルだという。社殿のない自然崇拝を色濃くのこす神社だが、その理由に、石神は社殿を設けることを忌み嫌い、何度建てても一夜で壊してしまうという話が伝えられている。もともと神社に社殿はなかった。高瀬のように聖なる石があれば神は依りついた。社殿がつくられるのは仏教が伝わってからとされるが、石神は「異国かぶれ」を嫌ったのか。それとも矜持なのか。異国の真似などしないでくれ、今のまま、自然のままでいい……と告げているようだ。

強く印象に残ったことがある。鳥居の存在だ。写真に石神そのものと鳥居越しに拝する石神を載せたが、なにげない三個の自然石が、鳥居が立つことによって「石神」に昇華するという、浄化作用のような役割を果たしていることが理解できる。貴いものをじかに拝しては畏れ多い。鳥居は俗界と聖域を分ける表象とされるが、ゆったりと張られたしめ縄とともに、研ぎ澄まされた造形がみごとに石の神性を高めている。通り入る門とか鳥の止まり木という説もあるが、もとは神体の直前に置かれた結界であり、ここから先は神が坐すという「心のみそぎ」だったのではないかと想像する。起源は、日本固有のものと外来のものとする説があり、一定しない。が、少し品がない話で恐縮だが、鳥居を立てただけで、小便をする者がいなくなるという笑い話のようなエピソードを聞くにつけ、われわれ日本人のなかに、鳥居の聖性が深く埋め込まれていることは確かなようだ。

令和2年9月25日

66.石が動く山

漁師が海上において自らの位置を確認する方法に、ヤマアテ(山当て)という伝統的なやりかたがある。山を主体とし、陸地にある巨木や建物、岬などを組み合わせて漁場などを確認するという原始的な方法だが、長年の経験から導き出された合理的なやり方でもあった。そうした主体となる山は、地域で目立つ山や高山が多く、信仰の対象ともなった。元来、山は仰ぎ見るものであり、登るものではなかった。山は神が在(おわ)す霊地であり、みだりに入ってはならない聖域だった。と同時に死者の霊魂が鎮まるところと観念された。やがて、そうした聖域に分け入り山の霊力を身に着けようとする者が現れた。修験道の始まりである。

石が動く山、石動山。いまはセキドウサンと音読みされているが、かつてはイスルギヤマと呼ばれていた。能登と越中の国境に位置し、標高五六五メートルながら、地域の最高峰であり、よく目立ち、ヤマアテの対象とされた。頂上部が円錐形をなし、古来より神霊の鎮まる山、修験の山として信仰され、山頂には式内社である伊須流岐比古(いするぎひこ)神社が鎮座する。調べていくと、五社権現と呼ばれ、一山を天平寺と称したころの凄さが浮かびあがる。それもそのはず、最盛期、寺領四万三千石余、衆徒三千人を擁した勅願の一大道場だったというから驚く。しかし、二度の騒乱で全山焼き討ちにあい、再興するも、明治の廃仏毀釈によって衰退し廃絶したという歴史を背負う。いまは礎石を遺す坊跡が苔生し、ひっそりと往時を語っている。

石が動く山、石動山。いまはセキドウサンと音読みされているが、かつてはイスルギヤマと呼ばれていた。能登と越中の国境に位置し、標高五六五メートルながら、地域の最高峰であり、よく目立ち、ヤマアテの対象とされた。頂上部が円錐形をなし、古来より神霊の鎮まる山、修験の山として信仰され、山頂には式内社である伊須流岐比古(いするぎひこ)神社が鎮座する。調べていくと、五社権現と呼ばれ、一山を天平寺と称したころの凄さが浮かびあがる。それもそのはず、最盛期、寺領四万三千石余、衆徒三千人を擁した勅願の一大道場だったというから驚く。しかし、二度の騒乱で全山焼き討ちにあい、再興するも、明治の廃仏毀釈によって衰退し廃絶したという歴史を背負う。いまは礎石を遺す坊跡が苔生し、ひっそりと往時を語っている。

それにしても、なぜイスルギと訓むのか。主な説がふたつあるが、「道字石(どうじいし)」という磐座に由来するという説が一般的だ。太古の昔、万物を司る星が三個(朝字石・動字石・竹字石)に割れて流れ落ち、その一つである動字石が山に落下した。その時、全山が揺れ動いたのでイシユルギと呼ばれ、イスルギとなったというもの。もうひとつは、この山は地滑りが頻繁におこり、大石までも落下したので、石が動く山として怖れられ、イシユルギの名がついたというものだ。由来としては動字石説に魅力を感じるが、地滑り説のほうがわかり易い。動字石は拝殿から少し下ったところ、玉垣に囲まれて鎮座している。縦横ともに一メートルほどだろうか。大きくはないが古色蒼然、苔生し神寂びている。説明板には『能登名跡誌』の引用として、「此山は天より星落ちて石と成、天漢石(てんかんせき)と号す」とあり、そのうえで「ちなみに、この石は隕石ではなく安山岩である」と記されている。天より星落ちて……としながら、隕石ではないという笑い話のような「落ち」が正直過ぎて、なぜか微笑ましい。

令和2年9月10日

65.石塔雑感

敷地内に、宝篋印塔(ほうきょういんとう)や五輪塔と呼ばれる石塔がいくつか点在する。どれもかなり古いもので、年月相応の寂びた風情が気に入っている。庭づくりの過程で据えたものだが、もうすっかり周りの景色にとけ込んでいる。おそらく、家が無くなり、かつての雑木林に戻ったなら、ここに古い寺があったと思うのではないか、そう想えるほどの存在感だ。こうした石塔は仏教的な石造物で、死者の供養のために造られたものがほとんどだという。もちろん、石神でも石仏でもない。が、祖先供養のため、お盆や命日などにお参りするところをみると、なにか霊的な存在とされていたことは間違いないようだ。

五三八年(欽明七)、百済から仏教が伝来した。日本人はこれを「異国の神」と理解し、蕃神(ばんしん)と呼んだ。これが日本と異国の神との出会いであり、戦いの始まりともなった。物部氏と蘇我氏の覇権争いでもあったが、蘇我氏が勝利を収め、巨大な塔を中心とした飛鳥寺が建立された。『日本書紀』に「刹柱(せつのはしら)を建つ」と記されているもので、塔ではなく柱と表現しているところが意味深い。柱は神を数えるときの言葉であり、依代とされるものだが、蕃神もまた、神々のうちに加えていたことが窺える。柳田国男が「先祖の話」のなかで、ホトケは木の柱に文字を書いた卒塔婆(そとば)のことだという屋久島や佐渡の例を挙げ、ホトケを迎える精霊の依座(よりまし)でもあると記しているが、刹柱に通じるようで興味深い。

五三八年(欽明七)、百済から仏教が伝来した。日本人はこれを「異国の神」と理解し、蕃神(ばんしん)と呼んだ。これが日本と異国の神との出会いであり、戦いの始まりともなった。物部氏と蘇我氏の覇権争いでもあったが、蘇我氏が勝利を収め、巨大な塔を中心とした飛鳥寺が建立された。『日本書紀』に「刹柱(せつのはしら)を建つ」と記されているもので、塔ではなく柱と表現しているところが意味深い。柱は神を数えるときの言葉であり、依代とされるものだが、蕃神もまた、神々のうちに加えていたことが窺える。柳田国男が「先祖の話」のなかで、ホトケは木の柱に文字を書いた卒塔婆(そとば)のことだという屋久島や佐渡の例を挙げ、ホトケを迎える精霊の依座(よりまし)でもあると記しているが、刹柱に通じるようで興味深い。

石塔は石の卒塔婆といわれる。仏を異国の神・蕃神と称したように、塔のことを刹柱と表現するなど、仏教伝来時、すでに神仏習合が始まっているように思える。とすると石塔の基層を流れているものは、日本古来の神と異国の神が融合した造形といえるかもしれない。石仏と道祖神が路傍に同居し、祀られていることと同じ感覚のように思える。仏と神がとくに区別されるわけでもなく、ごく普通に混在し、ともに信仰されてきた歴史をここにみる。日本古来の神は、仏に負けたのではなく、むしろその懐に包み込んだのだと思いたい。

宝篋印塔を眺めていると、写真や映像でよく見るアンコールワットの石塔を想い描く。そびえ立つ巨大な石塔は、男性のシンボル(リンガ)を意味するともいわれるが、相輪と呼ばれる先端部分も、そう見えなくもない。もともと密教系の石塔ながら、子孫繁栄への願いだろうか。自然のリンガとは山頂にそびえ立つ石のことだという。まるで縄文時代の石棒と仏塔が合体したような佇まい。遥か遠いところで、お互いが響き合っているように思えてくる。

令和2年8月25日

64.「磐座」を冠した神社

拙い文章とはいえ、それはそれなりに日本語の表現は難しく、奥深いとため息をつくときがある。とくに神々の表現には苦労する。目に見えないからだ。見えない神を視るためには観ずるしかないのだが、そこはもう直感の域でしかない。「神道考古学」を提唱した大場磐雄は『神道考古学論攷』において、磐座という語義は「神々が石に座す観念から起こった」と記している。そのうえで、式内社において「イワクラ」の名を負う神社が一二社存在することを挙げ、理由はわからないとしながら、そのうち七社が北陸にあることを指摘している。内訳は、大和一・三河一・伊豆二・近江一・若狭二・越前四・能登一ということだが、なかでも越前が突出している。それだけ多くの磐座が祀られていたのかと思うが、なぜなのかわからない。

今回の参拝地は、その北陸七社のひとつ「飯部(いべ)磐座神社」。福井県武生市と今立町が合併して誕生した越前市芝原に鎮座する。飯部という地名を冠するが、式内社の伊部(いべ)磐座神社に比定されている。ただ、所在地には異説があり、定まってはいない。『福井県の地名』に載る芝原村に「村の中央の小丘上には古墳遺構の巨石群がある」と記されているが、歩いた限りでは古墳という感覚はなかった。『神祇志料』にも「飯部郷芝原村磐山」とあるので、平地に浮かぶ磐の山という認識だったと思われる。社殿に向って石段が伸びているが、辺りには苔むした巨石が累々、やはり磐の山という観が強い。おそらく、社殿ができる以前、飯部郷の古代人はひしめきあう巨石に圧倒されながらも、そこに厳かな気這い、「神気」のようなものを感じたのではないだろうか。こうした深閑とした石の佇まいに神を観たのだと思われる。

今回の参拝地は、その北陸七社のひとつ「飯部(いべ)磐座神社」。福井県武生市と今立町が合併して誕生した越前市芝原に鎮座する。飯部という地名を冠するが、式内社の伊部(いべ)磐座神社に比定されている。ただ、所在地には異説があり、定まってはいない。『福井県の地名』に載る芝原村に「村の中央の小丘上には古墳遺構の巨石群がある」と記されているが、歩いた限りでは古墳という感覚はなかった。『神祇志料』にも「飯部郷芝原村磐山」とあるので、平地に浮かぶ磐の山という認識だったと思われる。社殿に向って石段が伸びているが、辺りには苔むした巨石が累々、やはり磐の山という観が強い。おそらく、社殿ができる以前、飯部郷の古代人はひしめきあう巨石に圧倒されながらも、そこに厳かな気這い、「神気」のようなものを感じたのではないだろうか。こうした深閑とした石の佇まいに神を観たのだと思われる。

大場磐雄は磐座を「古代人が天工の妙を神霊の宿るが故と観じたもの」と喝破した。藤原新也氏は『沖ノ島』で、祭祀がおこなわれた岩陰の写真に「岩陰に近づくと神への祈りのアウラがかすかに残っているかのような空気を感じる」と記した。アウラとは、今ここにのみ漂っている独特の霊気といった意だが、どちらも、磐座の本質を突いているようで心に届く。「で、おまえはどうか」と問われると、「ドキドキながら、ゾクッと身震いする」といった感覚だろうか。なぜかわからないが、心が高鳴り、畏れとともに自然の懐にフワッと包み込まれるような「やすらぎ」といっていいかもしれない。古代の人はこうした石の「在りよう」に神の気這いを感じ取ったのだと思う。神は遠くに坐(いま)すけれど、なぜか近い。よくわからないが、ビビッと琴線に触れるものがある……。と、考えれば考えるほど茫洋と果てがなく、神への憧憬は尽きない。

令和2年8月10日

63.「御岩」と「大岩」の大権現

ずいぶん前になるが、高知県の旧物部(ものべ)村に伝わる「いざなぎ流」という民間信仰に興味をもち、訪ねたことがある。詳しいことは省くが、陰陽道や修験道、仏教、神道などが混淆して成立したもので、氏神祭り、病気平癒、占い、調伏など、古代の祈祷師を彷彿させる太夫が実在する。徳島県との県境近く、急峻な斜面に張り付くように集落が点在していた。

その途中、土佐山田町に、物部川の氾濫を堰き留め、水害から守ってくれた大岩を神体とする岩積(いわずみ)神社が鎮座している。「村人はこの大岩を磐座として堰留(いどめ)の神、石留(いわどめ)の神として祀った」と由緒にあり、元慶八年(八八四)、この二神が従五位下の神階に進んだことが記されている。もともと神社は大岩の上にあり、洪水になると村人は大岩に上がり難を避けたという。洪水でもビクともしない大岩ゆえ、「御岩大権現」と崇め祀ったのだという。ただ、この大岩は現存しない。岩の上に土を盛り、より高い堤防を築いたからだ。平成一〇年の改修工事で岩が現れたため、その一部を削り、環状列石のように展示されている。それにしても、堰留神、石留神とは「そのまんま」の神名ではないかと、なぜか可笑しい。

その途中、土佐山田町に、物部川の氾濫を堰き留め、水害から守ってくれた大岩を神体とする岩積(いわずみ)神社が鎮座している。「村人はこの大岩を磐座として堰留(いどめ)の神、石留(いわどめ)の神として祀った」と由緒にあり、元慶八年(八八四)、この二神が従五位下の神階に進んだことが記されている。もともと神社は大岩の上にあり、洪水になると村人は大岩に上がり難を避けたという。洪水でもビクともしない大岩ゆえ、「御岩大権現」と崇め祀ったのだという。ただ、この大岩は現存しない。岩の上に土を盛り、より高い堤防を築いたからだ。平成一〇年の改修工事で岩が現れたため、その一部を削り、環状列石のように展示されている。それにしても、堰留神、石留神とは「そのまんま」の神名ではないかと、なぜか可笑しい。

もうひとつ、こちらは土石流を防いで村を救ったという大岩。「大岩大権現」と呼ばれているが、江戸末期、慶応二年(一八六六)の土石流で流れ落ちてきたものだという。ところは福井県敦賀市疋田。北陸本線の新疋田駅近くの谷間にどっしりと座っている。境内の横を川が流れ、橋を渡ると、真っ赤な鳥居越しに「にぎりめし」のような白い巨岩が見えてくる。村を救ったという大岩だ。おみくじで「山王権現の力で救われた」と告げられたというが、権現によって新しい権現が生まれたという意もあるようで面白い。山王といえば、荒魂(あらみたま)が和魂(にぎみたま)に生まれ変わるという日吉大社の「ミアレ(御生れ)神事」が知られるが、土石流で現れた大岩が、土石流を堰き止める大岩に生まれ変わるという意もあるのかもしれぬ。

二つの大岩で想い浮かぶことは、『古事記』にいう現世と黄泉国との境を塞ぎ、邪気悪霊を防いだという「千引(ちびき)の岩」のくだりだ。千人の人間が引くほどの大岩という意だが、いわば「塞ぎとしての岩神」であり、洪水や土石流という悪霊を塞ぎ止めてくれる「善神」という神観念が観てとれる。神格化された時期は違うものの、どちらも、大岩が村を救い、村人に感謝され、神に昇華するという祈りが基層を流れている。自然災害という怖さと、神の慈悲という両面を併せもった御岩と大岩の「ものがたり」だ。

令和2年7月25日

62.スーパーの駐車場に祀られた巨石

前項でふれた「白旗神社」の近く、スーパー「ひまわり市場」の駐車場に、場違いと思われる巨石がどっしりと座っている。幅、高さともに五メートルほどか。大切にされているようで、苔むした岩の上部にしめ縄が張られている。新年を迎えるときにかけ架け変えるというが、もともとあったものではなく、過去の土石流で埋まっていたものだという。この災害は明治三一(一八九八)年の水害と思っていたが、どうも天正二(一五七四)年のことらしい。近くに甲斐源氏ゆかりの逸見(へみ)神社があるが、『甲斐国志』に「天正二年八ヶ岳崩壊シ水漲(みなぎ)リ祠中ニ蔵(おさ)ムル……其時流閣セル巨石祠西ノ宮川ニ多数アリ」と記されているからだ。優に百トンを超えるもので、東京から対応できるクレーン車を呼び、吊り上げたと聞いた。名前はないが、近くにある同じような石にちなみ「鳴石」と呼んでいるという。いわば悲劇の石でもあるのだが、買い物客が行き交うなか、犠牲者を鎮魂するかのように黙然と鎮まっている。

じつは、本元の鳴石は、スーパーから宮川を二キロほど遡ったところに所在する。わかりにくいところだが、雑木林の奥、湿原のようなところに苔むした巨体を横たえている。なるほど、駐車場にある巨石と大きさも形状もよく似ている。説明板に「この石は、昔から何か変わったことがあれば必ず鳴った」とあり、「冠婚葬祭の時など、何か頼まれると、貸してくれた」と書いてある。ところが、借りた品物を壊したまま返したところ、石はたいそう怒って二度と貸してくれなかったというのだ。柳田国男は、こうした伝説を「椀貸(わんかし)伝説」と称した。共通していることは、山中または水辺の岩や岩穴の前で、「来客があるので膳椀を貸してくれ」と頼んでおくと、必ずその場所に置いてあったが、壊したりして元の通り返さなかったために、貸してくれなくなったという話だ。折口信夫は、淵などの場所が多いことから、水神の末裔である河童が水の彼岸からやってきて、椀を貸してくれた話と捉えている。

じつは、本元の鳴石は、スーパーから宮川を二キロほど遡ったところに所在する。わかりにくいところだが、雑木林の奥、湿原のようなところに苔むした巨体を横たえている。なるほど、駐車場にある巨石と大きさも形状もよく似ている。説明板に「この石は、昔から何か変わったことがあれば必ず鳴った」とあり、「冠婚葬祭の時など、何か頼まれると、貸してくれた」と書いてある。ところが、借りた品物を壊したまま返したところ、石はたいそう怒って二度と貸してくれなかったというのだ。柳田国男は、こうした伝説を「椀貸(わんかし)伝説」と称した。共通していることは、山中または水辺の岩や岩穴の前で、「来客があるので膳椀を貸してくれ」と頼んでおくと、必ずその場所に置いてあったが、壊したりして元の通り返さなかったために、貸してくれなくなったという話だ。折口信夫は、淵などの場所が多いことから、水神の末裔である河童が水の彼岸からやってきて、椀を貸してくれた話と捉えている。

鳴石がある雑木林は、沢が流れる湿地にあり、近くには八ヶ岳湧水群と呼ばれる湧水池や湧水口が点在する。前項でも触れたが、おそらくこの辺りは、古来より水神が宿る霊地であり、聖と俗との結界のような場所でもあったのだろう。ここにくれば、水神さまと会える。なにかあれば助けてくれる。そうした願いが、石が鳴り、椀を貸してくれるという「椀貸伝説」に結び付いたのではないだろうか。湿地にあるためか、鳴石全体がびっしりと苔に覆われ、濃い緑色をしている。折口説ではないが、巨大な河童の頭のようにも、椀を臥せたようにも見えてくる。

令和2年7月10日

61.白旗神社の石塔

山梨県は律令制下の「甲斐国」が下地になっている。山に囲まれた狭い盆地を意味するカイ(峡)が語源とされているが、今でも峡北・峡南などという行政名が活きている。移り住んで二〇年になるが、何かにつけて登場するのは武田信玄で、「信玄公」と尊称される英雄である。信玄を生んだ甲斐源氏の祖は、源義光とされ、孫の清光が八ヶ岳南麓に土着し、甲斐源氏の棟梁として礎を築いた。そうした甲斐源氏にまつわる不思議な神社が北杜市大泉町に所在する。

その名も白旗神社。今でこそ民家が点在しているが、江戸後期の『甲斐国志』には、「本村ヲ距ルコト拾五六町許、北方八ヶ嶽ノ麓ニ在リ」とあり、人里離れた山中だったことが記されている。社殿はなく、高さ一・二メートル、横幅二・七メートル、奥行一・五メートルという巨石の上に自然石を積み重ねた五層の石塔が二つ並んでいる。清光の孫・有義がこの下に源氏の白旗を埋め、神社として祀ったと伝わるが、もとより伝説にすぎない。しかしながら、甲斐源氏発祥の地という歴史とともに、「白旗」という神社名がその繋がりを主張している。

その名も白旗神社。今でこそ民家が点在しているが、江戸後期の『甲斐国志』には、「本村ヲ距ルコト拾五六町許、北方八ヶ嶽ノ麓ニ在リ」とあり、人里離れた山中だったことが記されている。社殿はなく、高さ一・二メートル、横幅二・七メートル、奥行一・五メートルという巨石の上に自然石を積み重ねた五層の石塔が二つ並んでいる。清光の孫・有義がこの下に源氏の白旗を埋め、神社として祀ったと伝わるが、もとより伝説にすぎない。しかしながら、甲斐源氏発祥の地という歴史とともに、「白旗」という神社名がその繋がりを主張している。

現在は、タケミカヅチ(建御雷)、ウカノミタマ(倉稲魂)、アメノウズメ(天宇受売)を祀っているが、「国志」には、八嶽権現・水神・姥神の神名が記されており、本来はこの三神を祀っていたと思われる。なかでも興味深いのは姥神で、神聖な山の入口に座すといい、三途の川の畔にいるともいわれる神で、聖と俗との境界神の性格をもつ。神社脇を甲川が流れ、社地がある標高千メートル付近には「八ヶ岳南麓湧水群」と呼ばれる泉が点在する。今まで発掘された数多くの縄文遺跡もほぼこのラインより低地に存在している。そうした山と里の境目(結界)のようなところに磐座と思しき巨岩があり、神殿のような石塔が存在するのだ。

巨石の上に、無造作とも思える積み方ながら、絶妙なバランスで重ねられた五層の石塔。高さ約一・八メートル、粗削りな野武士のような風貌をもち、崩れそうで崩れないたおやかさを内に秘める。なんとも不思議な造形だが、地震などで崩れたという記録はないという。不揃いながらも、大小さまざまな形をした自然石が危うい均衡を保ち、天工の妙というべき神秘さを醸しだしている。まさに人智を越えた堅ろうさで地震や風雨に耐えてきたのだろう。『百選』で採りあげた対馬の「天道法師塔」を彷彿させ、賽(さい)の河原にある石積みのような造形とともに、甲斐源氏を想わせる武者振りを併せ持つ。神社の発祥やありさまを想像させる聖と俗との境界のようなところ、樹と水と石が織りなす自然崇拝の原風景をここに観る。

令和2年6月25日

60.我が「石頭」考

家族からイシアタマ(石頭)と呼ばれて久しい。辞典によると「石のようにかたい頭・考え方がかたくて融通がきかないこと」とあるが、融通がきかないだけではないらしい。いつも石のことばかりを考えているからだという。石の在りようが気になり、庭を散策するときも石ばかり見ているといわれる。といっても、年月を経て苔むし、寂びた石に魅かれるという程度でもあるのだが、なぜ石に魅かれるのかわからない。石に宿る「なにか」が魅了してやまないのだ。

が、私のレベルとは比較にならない「石に狂った」といわれる人物がいる。しかも、全てが桁外れ、石に対する偏愛はただならない。その名も木内石亭(きのうちせきてい)。弄石(ろうせき)家と呼ばれるが、江戸中期、近江の阪本で生まれ、稀代の奇石蒐集家として知られる。とはいえ気が触れたわけではない。狂ったとしか思えないほど、古今東西の珍石・奇石を集めに集めた。今でいえば博物館活動のようなものだが、蒐集、研究の結果を『雲根志』という石の専門書として世に問うた。雲根(うんこん)とは、石のことだが、「二十一種珍蔵」の項に「予十一歳にして初めて奇石を愛し、今に至るまで三十年来、昼夜是を玩びて他事なし。此ために諸国へ通行する事凡そ三十余国。今求め集る處の石凡そ二千余品」と記している。

が、私のレベルとは比較にならない「石に狂った」といわれる人物がいる。しかも、全てが桁外れ、石に対する偏愛はただならない。その名も木内石亭(きのうちせきてい)。弄石(ろうせき)家と呼ばれるが、江戸中期、近江の阪本で生まれ、稀代の奇石蒐集家として知られる。とはいえ気が触れたわけではない。狂ったとしか思えないほど、古今東西の珍石・奇石を集めに集めた。今でいえば博物館活動のようなものだが、蒐集、研究の結果を『雲根志』という石の専門書として世に問うた。雲根(うんこん)とは、石のことだが、「二十一種珍蔵」の項に「予十一歳にして初めて奇石を愛し、今に至るまで三十年来、昼夜是を玩びて他事なし。此ために諸国へ通行する事凡そ三十余国。今求め集る處の石凡そ二千余品」と記している。

興味深いのは、神代石(じんだいせき)という括りだ。今はもう死語になっているが、「天工にあらず、人工にあらず、実に神工のいちじるしきものなり」とし、上古の神石(しんせき)と表現しているもので、用途がわからなかった石棒や独鈷石などを指している。たとえば石棒、豊穣を祈るための男根を模した縄文の祭祀遺物だが、かれの分類では神さまがつくった神石そのものであったらしい。なかでも石棒が気に入っていたのか、六九歳のとき、長さ一三五センチ、重さ約三八キロという巨大な石棒を手に入れている。巨大といえば、日本最大の石棒は長野県佐久穂町にある「北沢の大石棒」で、長さ二二三センチ、径二七センチを誇る。北沢川渕の土中に横倒しになっていたもので、田園のなか、田んぼの畔に保存され屹立している。やがて明治初期に成立する近代考古学によって神石は再分類され、神代石という概念は消えていった。

おそらく石亭の頭の中には、分類・整理された奇石がびっしりと詰め込まれ、石の擦れあう音がガラガラと鳴り響いていたことだろう。「石の上にも三年」ではないが、一一歳で石に目覚めて以来、八五歳で天寿を全うするまでの七四年間、石とともに生き、石に埋もれ、果ては石に還ったというべきか。石なくしてなんの人生か。石を愛でずしてなんの楽しみか。石を訪ねずしてなんの旅か……。いわば時空を超えた究極の「石頭」がここにいる。

令和2年6月10日

59.飛んできた「天岩戸」

アマテラス(天照大神)が天岩戸に籠ったとき、タヂカラノオ(手力男)が岩戸を開き、扉をひきちぎって投げると信濃まで飛んでいき、戸隠(とがくし)山になったという伝説がある。山のどこかに扉が隠されているから「戸隠」という名がついたというが、『記・紀』には扉をひきちぎって投げたという記述はない。調べると、平安初期から話が膨らみ、室町期になると、さらに誇張されていったという。たとえば『平家物語』の伝本のひとつである「百二十句本」に、タヂカラノオが「岩戸をひき開き、扉をひきちぎって、虚空へ遠く投げられける程に、信濃国に落ち着きぬ。戸隠の明神是なり」というくだりがある。このあと、岩戸をひき破って現れたのでアマテラスのことを「千岩破(ちはやぶ)る神と申すなり」と続いている。チハヤブルとは、神を導く枕詞で、荒々しいという意を含むが、アマテラスを千岩破神とするのは珍しい。千磐破、霊威振と表記されることもあるので、岩を破って出てくるほど畏れ多いということか。

戸隠神社は奥社・中社・宝光社の総称だが、戸隠山を神体とするのは奥社であり、発祥の地でもある。八方睨(はっぽうにらみ)という断崖の真下にあり、水源地ともなっている。本殿近くに九頭竜(くずりゅう)社が鎮座するが、本来の地主神はこの水神・九頭竜神だという。崖下の水源という立地が信仰の源であり、奥社とされる由縁でもあるのだろう。頂に「蟻の戸渡り」と呼ばれる刃物のような難所があるが、どうもこのあたりに扉が隠されているらしい。

戸隠神社は奥社・中社・宝光社の総称だが、戸隠山を神体とするのは奥社であり、発祥の地でもある。八方睨(はっぽうにらみ)という断崖の真下にあり、水源地ともなっている。本殿近くに九頭竜(くずりゅう)社が鎮座するが、本来の地主神はこの水神・九頭竜神だという。崖下の水源という立地が信仰の源であり、奥社とされる由縁でもあるのだろう。頂に「蟻の戸渡り」と呼ばれる刃物のような難所があるが、どうもこのあたりに扉が隠されているらしい。

奥社には、戸隠山を望むバス停から二キロほど歩かなければならない。少し降ったところに大鳥居があり、直線に伸びた参道が延々と続いている。参道の真ん中あたり、奥社で最も古い随神門が見えてくる。ここから本殿へと続く杉並木が、神域へといざなう回廊のようで、古木の間からさしこむ陽ざしが心地いい。やがてギザギザとした稜線(八方睨)が間近に迫ってくる。この岩壁下の岩窟(宝窟)に本殿が鎮座する。岩壁の真下ということもあり、何度も雪崩に遭って崩壊したというが、現在はコンクリート造りとなり、その一部が岩窟内に収まっている。

帰り道、社務所の前に人の列ができていた。聞くと、「御朱印」をもらうためだという。そうか、ここにも御朱印ブームが押し寄せているのかと思った。元来、朱印とは自身が書き写した写経を寺に納めた証(納経印)として戴くものだった。やがて、時代の流れなのか、神社でも参拝の証として朱印を押すようになったという。が、あくまでも写経を寺に納めるという仏への祈りが根底にある。時代といえばそれまでだが、根っこのない流行りのようで正直、寂しい。

令和2年5月25日

58.イザナミの「腰掛石」

各地に「腰掛石」と呼ばれるものが存在する。歴史上著名な人が腰を掛けたという石のことだが、「貴き人」が座ったということに特徴がある。神聖な石が由来になっているという説もあるが、さかのぼると、高天原でニニギ(邇邇芸命)が座っていたアマノイワクラ(天磐座)にいきつくように思える。天皇が即位するときのタカミクラ(高御座)の原形ともいわれ、磐座という言葉の原点といえるものだが、ニニギはこの磐座を離れて天降ってきた。とすると、最も古い腰掛石は天磐座ではないかと思っていた。ところが、さらに古い腰掛石があるという。

最高神とされるアマテラス(天照大御神)。ニニギの祖母にあたる存在だが、誕生には二つの伝承がある。知られているのは『古事記』の伝承で、イザナギ(伊邪那岐)が亡くなった妻・イザナミ(伊邪那美)を黄泉の国に訪ね、その醜さに逃げ戻り、禊をするが、左眼を洗ったときに生まれたとされている。比べて『日本書紀』では、二神が日本国と山川草木を生んだあと、ここで天下を治める神を生もうと相談、誕生した神がアマテラスだという。禊ではなく、夫婦の営みによって生まれたということだが、素直に考えるとこちらのほうが理にかなっている。

最高神とされるアマテラス(天照大御神)。ニニギの祖母にあたる存在だが、誕生には二つの伝承がある。知られているのは『古事記』の伝承で、イザナギ(伊邪那岐)が亡くなった妻・イザナミ(伊邪那美)を黄泉の国に訪ね、その醜さに逃げ戻り、禊をするが、左眼を洗ったときに生まれたとされている。比べて『日本書紀』では、二神が日本国と山川草木を生んだあと、ここで天下を治める神を生もうと相談、誕生した神がアマテラスだという。禊ではなく、夫婦の営みによって生まれたということだが、素直に考えるとこちらのほうが理にかなっている。

その理にかなった伝承にちなむ腰掛石があるという。ところは美濃と信濃の国境、恵那山(二二四〇メートル)の西麓、国道三六三号脇に血洗池(ちあらいいけ)という池跡が存在する。なんとも不気味な名の池だが、由緒にこのようなことが書いてある。イザナミがアマテラスを生んだとき、胞衣(えな)を池で洗い山に納めた。イザナミは池の畔で石に腰を掛け、ほっと一息ついた。胞衣を納めた山は「エナサン」と呼ばれるようになった……。つまり、イザナミは、国土や神々を生んだ日本最初の妊婦ということになる。池跡は国道工事で整地され、腰掛石も移動したというが、池の畔で出産したという、なんとも牧歌的な「営み」が、日本国の母神たるおおらかさを感じさせる。生きとし生けるものの命はここから始まったといえるのではないか。

腰掛石は、クマザサが茂る湿原のようなところ、石組のなかに苔むしていた。石の上には「血洗神社」と刻まれた小さな石碑が置かれている。腰を掛けるには少し高いように思うが、イザナミがここに腰掛け、アマテラスを生んだ満足感に浸りながら、疲れを癒したのだろう。帰りがけに旧中山道の馬籠宿に立ち寄った。馬籠宿から望む恵那山は、残雪を有し、春霞のなか眩しく輝いていた。眺めていると、ふと、天磐座はニニギの胞衣のようなものだったのではないかと想った。どっしりとした安定感のある山容、どのあたりに胞衣が埋まっているのだろうか。

令和2年5月10日

57.岩屋岩陰遺跡

縄文の昔から、季節を告げる「天文台」として、太陽や星の動きを観測していたところではないかと注目されている巨石群が、下呂市金山町の山中に存在する。妙見谷と呼ばれる馬瀬川沿いの谷間のようなところで、山の南斜面に巨石が群がっている。「岩屋岩陰遺跡」とは、岩屋村の岩陰遺跡という意だが、当時一六戸あった村はダム建設のために移転し、今は無い。ここにいう岩陰とは、巨石下陰の空間をいうが、北極星信仰ともいえる妙見神社が祀られてきた。『金山町誌』をみると、平安末期、源義朝の長男・悪源太義平が、ここでヒヒを退治した時に創立されたとある。妙見とは、魔除けの神でもあるので、災いを防ぐためでもあったのだろう。

遺跡は、主に三つの石で構成され、地中からニュッと顔を出したような巨石を中心にして、それぞれが南に大きく開き、摩訶不思議な空間を創りだしている。いわば真ん中の巨石が神体であり、左右の石が神門にも見えてくる。参道の入口付近から仰ぎ見ると、鳥居の先になにか得体の知れないものが顔を出しているように見えるが、この不思議な感覚が「ヒヒ退治」の伝説に繋がっているように思える。訪ねたのは五月下旬、鬱蒼とした木陰のなか、遺跡へと続く石畳と石段が、まるでマヤの神殿を想わせるような佇まいを見せていた。岩陰内の神域は、幅約一〇メートル、奥行約七メートルだという。岩陰のもつ磁力なのか、ここから数多くの遺物が出土した。

遺跡は、主に三つの石で構成され、地中からニュッと顔を出したような巨石を中心にして、それぞれが南に大きく開き、摩訶不思議な空間を創りだしている。いわば真ん中の巨石が神体であり、左右の石が神門にも見えてくる。参道の入口付近から仰ぎ見ると、鳥居の先になにか得体の知れないものが顔を出しているように見えるが、この不思議な感覚が「ヒヒ退治」の伝説に繋がっているように思える。訪ねたのは五月下旬、鬱蒼とした木陰のなか、遺跡へと続く石畳と石段が、まるでマヤの神殿を想わせるような佇まいを見せていた。岩陰内の神域は、幅約一〇メートル、奥行約七メートルだという。岩陰のもつ磁力なのか、ここから数多くの遺物が出土した。

巨石は、天文観測のため人為的に配置されたという説があるが、教育委員会の「発掘調査報告書」によると「山からの崩落によるもの」とあるので、自然の営みが創りだしたと考えるほうが自然だろう。としても、なんのために太陽や星の動きを観測していたのかという疑問につきあたる。縄文といえば、狩猟採集が思い浮かぶが、「植物採取、加工の道具は一切見られず、狩猟のキャンプ地として利用されていた」とあるので、狩りのときの野営地だったようだ。興味深いのは、弥生時代になると「何らかの儀礼的な場にもなっていた」という発掘結果だ。農耕の始まりとともに、信仰の場に移っていったということか。妙見信仰とともに気になるところだ。

とはいえ、小林・徳田両氏の『金山巨石群の「縄文」太陽観測ガイド』をみると、じつに丁寧な調査結果が記録されており、この事実に疑問をはさむ余地はないように思われる。人工ではなく自然の造形だとすれば、これこそ天工の妙、神のなせる業としか想えない。としても、縄文人は何のためにこの岩石配置を利用したのか、という疑問は残る。「冬至正月」ではないが、季節の節目を知るためか、木の実や山菜などの収穫時期を知るためか、素朴な疑問だが、今後の研究を待ちたい。まさに森羅万象という言葉を想い抱かせる異界がここにある。

令和2年4月25日

56.石人という古墳の護り神

昨年の十一月下旬、久しぶりに上野の国立博物館を訪ねた。この時期、博物館の庭園が解放されていると聞いたからだ。説明によると、博物館の敷地は、もとは徳川家の菩提寺である寛永寺の境内であり、本館が建っているところに本坊があったという。つまり、この庭園は寛永寺の遺構を伝える庭として貴重なものらしい。しかし、何度も改修されたようで、当時の面影を遺しているのは広大な築山と池の一部、有馬家の墓石ぐらいとされている。庭園には小堀遠州や川村瑞賢ゆかりの茶室などが移築されており、館内とは一味違った見どころが点在している。

庭園を散策したあと、四年前に改装した平成館の考古展示室に足を延ばした。目的は、福岡県八女市の「岩戸山古墳」から出土した石人(せきじん)を観るためだ。改装以前にも訪ねたことがあるが、そのときとくらべ、格段に見やすく、わかり易い展示になっていた。重要文化財である石人は、ビップルームと呼ばれる部屋に、熊本県の江田舟山古墳から出土した国宝の「銀象嵌銘太刀(ぎんぞうがんめいたち)」とともに展示されていた。しかも、触れることは禁じられているものの、ケース越しではなく、直接見ることができ、撮影も可能だった。その貴重な存在ゆえに、戸惑いながらも、拝するようにシャッターを押した。

石人が出土した岩戸山については『百選』でも触れた。あの古代史を揺るがした「磐井の乱」の首謀者・筑紫君磐井の墳墓とされているものだ。岩戸山は、磐井が生存中に造ったものといわれるが、そこに、聖域を守護するかのように石人を配置した。武装石人と呼ばれるものだが、この石人にはモデルがあった。磐井の祖父とされる「石人山古墳」の石人だ。現在は薄暗い覆屋のなかに立っているが、長年の風雨によって摩耗し、海坊主のような姿になっている。が、丸彫りの円体石人は、武人としての威圧感があり、重量感が漂っている。比べて、国立博物館に展示されている石人は、刀をぶら下げてはいるが、スマートな体型となり、洗練されている。「やっこだこ」のように見えなくもないが、古墳を護るというより、埴輪のように古墳を飾る石像といった観がある。とはいえ、両手を広げて通せんぼうをしているような姿は、本来の石人の面影を保っている。両者の違いは、祖父と磐井の立場によるものだと思うが、やはり国造としての権力の大きさといっていいだろう。時の大王(天皇)である継体に対抗し、覇権を争うほどの存在でもあったからだ。磐井は自らの力を誇示し、これ見よがしに墳墓を造営したといわれる。継体は乱を鎮圧した後、徹底的に墳墓を破壊したという。さもありなん、である。

令和2年4月10日

55.二つの大石

よく、巨石とか巨大な岩塊という言葉を使うことがあるが、今まで訪ねたなかで特に印象に残っている二つの「巨石」を紹介したい。ただ、地中に埋まっているものや岩山のようなものではなく、その全容が確認できるものに絞ってみた。どちらも、地震や火山の噴火などによって山が大規模に崩壊し、「岩屑(がんせつ)なだれ」という現象によって斜面を転がり落ちてきたものだが、その巨大さゆえに信仰の対象にもなっている。

ひとつは、静岡市清水区の河内(こうち)という山あいにあり、「河内の大石」と呼ばれ、安産石として信仰されている。高さ一九メートル、周囲は六〇メートルだという。この石を前にしたき、なぜこれほど大きな石を安産石と呼ぶのかと思った。胎内で育ち過ぎた胎児のようで、さぞかし難産だったのではないかと想ったからだ。二・五キロほど離れた真富士山の中腹から安政元年の地震で転げ落ち、さらに、土石流で移動してきたという。が、それがなぜ安産なのか。産道のような川筋を転げ落ちるように現れたから……というのだが、理屈ではないのだ。災害のあと、今までなかったものが突然現れる。しかも、かつて見たことがない巨大な石だ。真富士山が産み落としたと想っても不思議ではない。まさに忽然と「石が産まれた」と映ったのだ。

ひとつは、静岡市清水区の河内(こうち)という山あいにあり、「河内の大石」と呼ばれ、安産石として信仰されている。高さ一九メートル、周囲は六〇メートルだという。この石を前にしたき、なぜこれほど大きな石を安産石と呼ぶのかと思った。胎内で育ち過ぎた胎児のようで、さぞかし難産だったのではないかと想ったからだ。二・五キロほど離れた真富士山の中腹から安政元年の地震で転げ落ち、さらに、土石流で移動してきたという。が、それがなぜ安産なのか。産道のような川筋を転げ落ちるように現れたから……というのだが、理屈ではないのだ。災害のあと、今までなかったものが突然現れる。しかも、かつて見たことがない巨大な石だ。真富士山が産み落としたと想っても不思議ではない。まさに忽然と「石が産まれた」と映ったのだ。

もうひとつは、「大矢谷の巨大岩塊」と呼ばれるもので、福井県勝山市平泉寺町の大矢谷白山神社に存在する。こちらは高さ二五メートル、横幅約四〇メートルというから、周囲は優に一〇〇メートルを超える。あまりの大さに全容が写らず、苦労したことを思いだす。転がり落ちた歴史も古い。約二~三万年前、五キロほど離れた保月山の頂上付近から流れ落ちてきたという。神社の神体となっているが、岩壁かと見紛うような巨大さで迫ってくる。白山を開山した泰澄も寝泊まりしたと伝わるが、岩塊下の岩窟からは、縄文期の石器や平安期の須恵器などが見つかっており、住まいとして、また祭祀対象として崇められていたことを示している。

本居宣長は『古事記傳』のなかで、カミ(神)のことを、「尋常(よのつね)ならず、すぐれたる徳(こと)ありて、可畏(かしこ)き物を迦微(かみ)とは云なり」と表現し、アイヌの人たちは「人間が素手で立ち向かえない相手」を神として崇めていたという。山からゴロゴロと転がり落ちてきた自然災害ながら、尋常ならざる巨大さへの驚きと畏れが二つの大石に投影されている。とともに、これだけ大きい石が転がるのか、という不思議さも併せもつ。素朴で単純なことながら、「おそれいりました」とひれ伏したくなるような巨石の話だ。

令和2年3月25日

54.浜当目の「神の岩」

海沿いのムラで発生した信仰にヨリガミ(寄り神)というものがある。いわゆる、海の彼方から寄り来るという漂着神のことだが、焼津市の浜当目(はまとうめ)に、その伝承が遺る岩礁がある。カンノイワ(神の岩)と呼ばれているが、海岸から二〇〇メートルほど沖合に、大小三つの岩が顔をだしている。異郷から訪れるためか、蝦夷(えみし)や夷(えびす)の語に由来するとされ、俗にエビス信仰ともいわれる。鯨やイルカなどの迷いこみや漂流死体など、海岸にながれついた「贈り物」を称してエビスと呼ぶ例が多い。「鯨寄れば七浦潤す」などといわれ、漁村の飢えを救う神としても信仰されてきた。私の故郷である愛媛県の宇和海沿岸にも、飢饉のときに村の窮地を救ったという「鯨塚」が数多く残されており、戒名がつけられたものや、「吊(とむらう)大魚之霊」といった石碑が現存する。

じつは、浜当目という地名そのものがヨリガミと密接に関係する。現地は、静岡市石部から続く断崖・大崩(おおくずれ)海岸の南端にあたり、虚空蔵山(一二六メートル)という岩山が駿河湾に突きでている。海辺の神奈備というべき秀麗な山で、遠目にもよく目立つ山、当目山(遠目山)とも呼ばれている。沖合で漁をする漁師たちの「山当て」であり、寄港の目印であり、神が依り坐す神体山でもあったと思われる。南麓には式内社である那閇(なへ)神社が鎮座し、海側の絶壁には、「御座穴」と呼ばれる三つの海蝕洞窟が口を開けている。その南の沖合に神の岩がほぼ等間隔で並んでいる。由緒によると、祭神であるコトシロヌシ(事代主命)は、当初、神の岩に依りつき祀られていたが、大浪により岩が崩壊したため、御座穴に籠り、やがて当目山に遷座したと伝わる。コトシロヌシはエビスと同神とされるが、ここ浜当目でも、鯨やイルカなどが打ち寄せられ、村の窮地を救ったことがあったのかもしれない。

じつは、浜当目という地名そのものがヨリガミと密接に関係する。現地は、静岡市石部から続く断崖・大崩(おおくずれ)海岸の南端にあたり、虚空蔵山(一二六メートル)という岩山が駿河湾に突きでている。海辺の神奈備というべき秀麗な山で、遠目にもよく目立つ山、当目山(遠目山)とも呼ばれている。沖合で漁をする漁師たちの「山当て」であり、寄港の目印であり、神が依り坐す神体山でもあったと思われる。南麓には式内社である那閇(なへ)神社が鎮座し、海側の絶壁には、「御座穴」と呼ばれる三つの海蝕洞窟が口を開けている。その南の沖合に神の岩がほぼ等間隔で並んでいる。由緒によると、祭神であるコトシロヌシ(事代主命)は、当初、神の岩に依りつき祀られていたが、大浪により岩が崩壊したため、御座穴に籠り、やがて当目山に遷座したと伝わる。コトシロヌシはエビスと同神とされるが、ここ浜当目でも、鯨やイルカなどが打ち寄せられ、村の窮地を救ったことがあったのかもしれない。

神が寄り来る……という伝承を秘めた海岸だが、神の岩近くには波消しブロックがびっしりと敷き並べられている。どう見ても神域の景観を壊しているとしか思えないのだが、もう少し知恵と工夫はなかったか。東端の堤防に立つと、右に神の岩、左に御座穴を望むことができる。訪ねたとき、神の岩には海鵜が群がり、御座穴には波が打ち寄せていた。漂着神が依りついたという岩礁、神が籠ったという洞窟、最後に落ち着いた岩山、これほど明瞭な形で神の足跡が遺されている例は珍しい。が、海からの来臨を阻むかのようなブロック、こうした「神蹟」もやがて忘れ去られていくのだろう。時の流れと、人の営みの危うさを実感する参拝となった。

令和2年3月10日

53.岩崎山の五枚岩

写真を見たとき。握りこぶしにも、五本の指が地中から突き出ているようにも見えた。何かの形に似ていると想ったのだが、それがなんなのか、はっきりしなかった。が、現地を訪ね、石段下から見上げたとき、「そうか、これは五鈷杵(ごこしょ)ではないか」と合点がいった。熊野神社の「五枚岩」のことだ。ところは愛知県小牧市の岩崎山。「花崗岩でできた山丘面から局部的にさらに高く突出し、五枚に分かれたもの」とあり、高さは約五メートル、奥行は約一〇メートルと説明されている。突出した岩塊が風化浸食され、分離したのだという。まさに、奇岩といっていい。五鈷杵とは、密教で用いられる仏具のことで、煩悩を打ち砕く法具として重要視された。両端が鋭い爪のように五つに分かれているため、五鈷杵と呼ばれている。空海が唐から請来したものが知られているが、祈祷のときは必ず手にし、生涯大切にしていたという。

五枚岩の真ん中あたり、割れ目の奥に役行者の石像が据えられている。海抜五四・八メートルの低山だが、花崗岩の塊のような岩山で、修験者の行場であったことが記録に残る。岩の傍らには「愛知県指定天然記念物」と刻まれた石碑が立ち、碑の裏側に「古来弘法大師修法の護摩岩と称し……古代には磐境として信仰の対象となった遺石」という旨が刻まれている。弘法大師が修行したかどうかは別にして、五枚岩そのものが信仰の対象であったことは、その形状を見ても理解できる。自然が創りあげた造形ながら、その異様さと不思議な存在感に圧倒される。山中で対面した人たちは、今にも、むくむくと動き出しそうな気配に後ずさりをしたのではないかと思うほどだ。太古の昔、岩崎山は熱田海に浮かぶ島だったという。岩崎という名の由来は、岩の先端が突き出ていることに由来するというが、まさに五枚岩の形状そのものだ。低山ながらも巨石累々とした山容と奇岩の存在、平野に浮かぶ「霊山」がここにある。

五枚岩の真ん中あたり、割れ目の奥に役行者の石像が据えられている。海抜五四・八メートルの低山だが、花崗岩の塊のような岩山で、修験者の行場であったことが記録に残る。岩の傍らには「愛知県指定天然記念物」と刻まれた石碑が立ち、碑の裏側に「古来弘法大師修法の護摩岩と称し……古代には磐境として信仰の対象となった遺石」という旨が刻まれている。弘法大師が修行したかどうかは別にして、五枚岩そのものが信仰の対象であったことは、その形状を見ても理解できる。自然が創りあげた造形ながら、その異様さと不思議な存在感に圧倒される。山中で対面した人たちは、今にも、むくむくと動き出しそうな気配に後ずさりをしたのではないかと思うほどだ。太古の昔、岩崎山は熱田海に浮かぶ島だったという。岩崎という名の由来は、岩の先端が突き出ていることに由来するというが、まさに五枚岩の形状そのものだ。低山ながらも巨石累々とした山容と奇岩の存在、平野に浮かぶ「霊山」がここにある。

しかし、岩山という存在ゆえに、採石場として、また山城として利用された。「小牧・長久手の戦い」の折には、秀吉軍の砦が築かれ、家康が陣取る小牧山への最前線基地となった。岩崎山から見れば、小牧山との距離は二キロほど、まさに指呼の間といっていい。圧倒的な兵力差がありながら、ついに秀吉は勝てなかった。講和にもちこみ面目は保ったものの、家康を「温存」してしまった。家康はこの戦いで。その存在を十二分に示し、徳川政権樹立へ向けて大きな一手を打つことになる。結果論ながら、この戦が、豊臣と徳川の分岐点となった。秀吉がこの岩崎山であと一押し、家康を潰していればと思うが、「後の祭り」である。

令和2年2月25日

52.熱田神宮と楊貴妃

熱田神宮に「楊貴妃の墓」があったことをご存知だろうか。「そんな馬鹿な」と思われるだろうが、まことしやかに楊貴妃に関する伝説が語り継がれているのだ。話は唐の玄宗皇帝の時代にさかのぼる。玄宗が日本を侵略する機会をうかがっていることを知り、日本の神々が一堂に集まり対策を練る。結果、熱田大神が絶世の美女(楊貴妃)に変身して、その美貌で玄宗をたぶらかすという作戦を立て、見事成功する。その後、安禄山の乱で殺され、葬られると、楊貴妃はもとの熱田大神に戻り、墓から抜けだして熱田に帰ってきたというのだ。

単純な思いこみだが、熱田神宮も、磐座などの岩石崇拝が基層にあるのではないかと調べたことがある。神宮が鎮座する「熱田の森」は、古くは伊勢湾に突き出た岬の南端に位置し、縄文や弥生の遺跡が多く、尾張氏に関係があるという断夫山(だんぷやま)などの古墳が点在していたからだ。湾に面した神奈備のような景観とともに、信仰の始原となった「依代」のようなものがあるはずだと……。が、見当たらない。あるのは、祭神・熱田大神とされる草薙(くさなぎ)の神剣だった。この神剣を祀ったところが尾張氏の聖地であり、現在の神宮だというのだ。境内にもかつて古墳があったという。ということは、一族の祖霊が籠る「森」そのものが信仰の主体であり、奥津城(おくつき)でもあったのだろう。若狭地方に、「ニソの杜(もり)」という先祖が眠る神聖な森があり、今もって大切に祀られているが、同じようなものかもしれない。

単純な思いこみだが、熱田神宮も、磐座などの岩石崇拝が基層にあるのではないかと調べたことがある。神宮が鎮座する「熱田の森」は、古くは伊勢湾に突き出た岬の南端に位置し、縄文や弥生の遺跡が多く、尾張氏に関係があるという断夫山(だんぷやま)などの古墳が点在していたからだ。湾に面した神奈備のような景観とともに、信仰の始原となった「依代」のようなものがあるはずだと……。が、見当たらない。あるのは、祭神・熱田大神とされる草薙(くさなぎ)の神剣だった。この神剣を祀ったところが尾張氏の聖地であり、現在の神宮だというのだ。境内にもかつて古墳があったという。ということは、一族の祖霊が籠る「森」そのものが信仰の主体であり、奥津城(おくつき)でもあったのだろう。若狭地方に、「ニソの杜(もり)」という先祖が眠る神聖な森があり、今もって大切に祀られているが、同じようなものかもしれない。

さて楊貴妃のことだが、これも熱田の森に関係がありそうだ。謡曲の「楊貴妃」に、玄宗は楊貴妃を忘れられず、方士(ほうし)に命じて魂魄(こんぱく)の行方を探させたところ、蓬莱宮で仙女に戻っていることをつきとめ、形見の品を持ち帰る、という話がでてくる。この蓬莱宮が熱田の森とされている。湾の奥深く、常緑樹に覆われた仙境のような岬が、蓬莱島のように映ったのだろう。さらに夢想は膨らみ、鎌倉期の『渓嵐拾葉(けいらんしゅうよう)集』に「蓬莱宮は、熱田明神である。社の壇の後ろに五輪の塔婆がある。この塔婆が楊貴妃の墓である」と記されるまでになる。そして今、なぜか塔婆の一部とされるものが「霊石」として境内の清水社にあり、水の中にその姿を映している。しかし、中国の歴史書である『旧唐書』には、「遂に仏室ニ縊死(いし)セシム。時に年三十八ナリ」とその最後が描かれている。縊死とは首をくくって死ぬことをいう。ここには神でも仙女でもない生々しい楊貴妃の死にざまがある。荒唐無稽といえばそれまでだが、蓬莱島伝説とあわせ、いわば神宮のしたたかさをこの「石」が語っている。

令和2年2月10日

51.立神浦の「立神」

取材で奄美を訪ねたとき、名瀬に在住する友人に、島をほぼくまなく案内してもらった。その折、名瀬湾を見下ろす場所を通ることがあり、「あれが名瀬の立神(たちがみ)です」と教えてもらった。湾の入口付近、円錐形をした岩島で、頂には灯台があり、名瀬港のシンボルのような存在になっている。湾を守護するかのような凛々しい姿は、まさに「立神」と呼ばれるにふさわしい。古来、灯台はなく、立神そのものが灯台のような役割を果たし、神の島として崇められていたと思われる。奄美には、海岸近くに立神という岩が数多くあり、ニライカナイからやってくる神が最初に立ち寄るところだと伝わる。読み方は微妙に違うようで、タチカミ・タツカミ・タテガミなどと呼ばれている。野本寛一氏は、『神々の風景』で、立神はその形状から立脚・直立の「立」の意を含むことはたしかではあるが、神顕現の「顕(た)ち神」の意もあり、その重層性にこそ、景観にふさわしい重みがある……と記している。なるほど、である。

今回は、奄美ではなく、英虞(あご)湾の中央部に位置する入り江のひとつ、志摩市阿児町立神(たてがみ)浦の立石神社を紹介したい。浦とあるように、入り江の最奥ともいえる波打ち際に鎮座する。入り江に突き出た拝所に三つの鳥居が並び、海中に立つ鳥居の先に大小二つの岩が顔を出している。これが「夫婦岩」とも呼ばれる立神で、神社の祭神とされている。帽子のようなしめ縄をした岩は高さ約二メートル、小さい方は六〇センチほどだという。かたわらには、夏至の頃におこなわれた「浅間祭」の竹幣が立っている。でも、なぜ志摩の地で浅間祭がおこなわれるのかと思っていたら、中西進氏の『日本人の忘れもの』に、「伊勢から富士山が見えることは、知る人ぞ知る神秘の光景」とあった。念のため、伊勢神宮近くで生まれ育った友人に聞いたところ、二見ヶ浦からも見えるという。そうか、このあたりからも富士山が見えるのか、そう得心した。その証とでもいうのか、神社の裏山は浅間山と呼ばれている。

今回は、奄美ではなく、英虞(あご)湾の中央部に位置する入り江のひとつ、志摩市阿児町立神(たてがみ)浦の立石神社を紹介したい。浦とあるように、入り江の最奥ともいえる波打ち際に鎮座する。入り江に突き出た拝所に三つの鳥居が並び、海中に立つ鳥居の先に大小二つの岩が顔を出している。これが「夫婦岩」とも呼ばれる立神で、神社の祭神とされている。帽子のようなしめ縄をした岩は高さ約二メートル、小さい方は六〇センチほどだという。かたわらには、夏至の頃におこなわれた「浅間祭」の竹幣が立っている。でも、なぜ志摩の地で浅間祭がおこなわれるのかと思っていたら、中西進氏の『日本人の忘れもの』に、「伊勢から富士山が見えることは、知る人ぞ知る神秘の光景」とあった。念のため、伊勢神宮近くで生まれ育った友人に聞いたところ、二見ヶ浦からも見えるという。そうか、このあたりからも富士山が見えるのか、そう得心した。その証とでもいうのか、神社の裏山は浅間山と呼ばれている。

この立神は、ハラエドノカミ(祓所神)とも呼ばれる。ハラエドとは、祓(はらえ)をおこなう場所のことで、もともと、大きい立石が信仰の対象だったと思われる。石の下から清水が涌き出ていたという伝承もあり、「清めの神」と呼ばれるように、禊の場でもあったようだ。満潮にはひたひたと潮が寄せ、上部が浮き出るように見えることも、信仰を集める要素であったと思われる。そもそも海辺の立神は、寄り来る神の依代となるばあいが多い。竹幣をはさんで相対する立神と鳥居の写真を見てほしい。まるで立石に依りついた神が、鳥居に向かい、「開門、これから上陸するぞ……」と告げているようではないか。

令和2年1月25日

50.伊勢神宮・巌社

二〇年に一度、アマテラス(天照大御神)の住まいを建て替え、引っ越すという神宮の「式年遷宮」は、山口祭(やまぐちさい)から始まる。山口祭は、遷宮の開始を告げる合図であり、用材を伐りだす御杣山(みそまやま)の山口に坐す神に、木を伐る許しを願い、遷宮の安全を祈る儀式のことだ。直近の遷宮は、平成二五年だったが、その号砲ともいえる山口祭は平成一七年五月二日におこなわれている。以後、八年間にわたり神事が続くことになる。

平安中期の歌人、藤原道綱母が著した『蜻蛉日記』に、「いちじるき山口ならばここながら神のけしきを見せよとぞ思ふ」という歌がある。稲荷大社の下社に参詣したときのもので、霊験あらたかな山の入口ならば、ここでその験(しるし)を示し、願いをかなえてほしい……という意になる。山口には、山の神霊が坐すというのだ。祭りでは、神饌が供えられ、祝詞とともに鍬や鎌などで草木を刈る所作「刈り初めの儀」がおこなわれる。山に入る許しを乞うのだ。

平安中期の歌人、藤原道綱母が著した『蜻蛉日記』に、「いちじるき山口ならばここながら神のけしきを見せよとぞ思ふ」という歌がある。稲荷大社の下社に参詣したときのもので、霊験あらたかな山の入口ならば、ここでその験(しるし)を示し、願いをかなえてほしい……という意になる。山口には、山の神霊が坐すというのだ。祭りでは、神饌が供えられ、祝詞とともに鍬や鎌などで草木を刈る所作「刈り初めの儀」がおこなわれる。山に入る許しを乞うのだ。

赤福本店脇の新橋を渡り、神宮司庁へ向かうと、旧街道の分かれ道に樹木が生い茂った小山がある。岩井田山と呼ばれるが、ここに巌社(いわおのやしろ)という巨大な岩塊が横たわり、かつ、聳えている。巌を回り込むように斜面を登ると平坦地があり、巌の頭が顔をだしている。この前で山口祭がおこなわれる。矢野憲一氏の『伊勢神宮』によると、鎌倉期、古来よりの土豪である磯部氏が、巌を神体とする「山神岩社」で氏神祭りをしていたという。矢野氏は、巌社が内宮以前の聖地だったと推測しているが、私も同じ想いを抱いている。そのわけは、磯部氏という在地豪族の存在と、御杣山(神路山)の山口という場所にある。巌の裾から古墳時代の祭祀遺物が出土していることも内宮以前の祭祀を想わせる。さらに、内宮にはこれだけ巨大で、神秘的な巌は見当たらない。しかも、御杣山は中世以降、用材を求めて各地に移ったが、この祭場だけは古来より変わっていない。というより、変えられなかったというべきか。山口祭とは、遷宮の始まりながら、いわばアマテラス以前の原点回帰ともいえる名残なのかもしれない

いま、「式年遷宮」などの影響で、伊勢神宮ブームだという。最近、久しぶりに訪ねたが、巌社のあたりは訪ねる人もなく、久しく手入れされた様子もなかった。祭場となる広場には落ち葉が積もり、倒木や伐採された木々が放置されていた。麓から見上げると巨大な男根にも見え、頂上から見ると、丸みを帯びた姿が女性を想わせる。生命の根源である陰と陽が同居しているような「磐座」だと思った。ここには、ブームとは縁のない静謐な神気が漂っている。

令和2年1月10日

49.冬至正月

今年の冬至は一二月二二日だった。八ヶ岳南麓の山中に移り住んで春秋二〇年、いつのころからか、季節の移ろいを受容できる心構えといったものができてきた。たとえば冬至のころ、午後三時を回ると体感温度が下がり、山の端に夕陽が当たり始める。風の強い日が多くなり、散り積もった落ち葉が吹き溜まりをつくる。つくばいの氷が厚くなり、敷地を歩くとザクザクという霜柱の音がする。裸木と茶色を主体とした景色のなか、アセビ(馬酔木)とクリスマスローズの緑が彩を添え、雑木の枝の先には新しい命が顔をだしている。リスがドングリを地中に蓄え、小鳥が群れを成してついばむ。じんわりとだが、春を迎えるという気配が漂ってくる。

もういくつ寝るとお正月 お正月には凧あげて こまをまわして遊びましょう はやく来い来いお正月……。童謡「お正月」の歌詞だが、ここにも季節の移ろいを待ち焦がれる心境がつづられている。「はやく来い来いお正月」というくだりに、春を待ちわびる庶民の想いが凝縮されている。遠い昔、正月は冬至の日を指していた。人びとは長い経験のなかで、太陽が一年で最も南にかたより、正午の高さが最も低く、影が最も長く、日照時間が最短となることを見知っていたからだ。冬至に昇る太陽が「初日の出」であり、この日を境に少しずつ日の出が早くなり、日の入りが遅くなるということを。やがて中国・周の時代、冬至は新しい太陽の誕生日とされ、年の初めとする「冬至正月」の暦がつくられた。以来、漢の武帝が年の初めを立春に改めるまで冬至月が一年の正月とされた。一陽来復(いちようらいふく)という易の言葉も、そのことを表している。やっと陰気が極まり、陽気が戻ってくる……。

もういくつ寝るとお正月 お正月には凧あげて こまをまわして遊びましょう はやく来い来いお正月……。童謡「お正月」の歌詞だが、ここにも季節の移ろいを待ち焦がれる心境がつづられている。「はやく来い来いお正月」というくだりに、春を待ちわびる庶民の想いが凝縮されている。遠い昔、正月は冬至の日を指していた。人びとは長い経験のなかで、太陽が一年で最も南にかたより、正午の高さが最も低く、影が最も長く、日照時間が最短となることを見知っていたからだ。冬至に昇る太陽が「初日の出」であり、この日を境に少しずつ日の出が早くなり、日の入りが遅くなるということを。やがて中国・周の時代、冬至は新しい太陽の誕生日とされ、年の初めとする「冬至正月」の暦がつくられた。以来、漢の武帝が年の初めを立春に改めるまで冬至月が一年の正月とされた。一陽来復(いちようらいふく)という易の言葉も、そのことを表している。やっと陰気が極まり、陽気が戻ってくる……。

自宅近くにある縄文後~晩期の「金生遺跡」は、祭りの場であることがわかっているが、冬至の日、南西に位置する甲斐駒ケ岳(二九六七メートル)の頂に陽が落ちる。同時に、影をひいていた配石遺構も陽が当たらなくなる。つまり、遺跡は、甲斐駒ケ岳と日没が一致していることになる。祭りの場は、そうしたところを選んで営まれ、季節を測っていたというのだ。比べて、茨城県大洗町に鎮座する大洗磯前神社。祭神が依りついたという神磯には、冬至の日の出に向かって鳥居が立っている。この日を境に太陽の光が強くなり、春が近づいてくる。ワクワクして叫びたいような喜びが、岩礁の鳥居に象徴されている。太平洋を背景にした神磯の光景は、無限に広がる空と水平線にとけこみなんとも神々しい。冬至が過ぎると、歴史の節目となった令和元年も暮れていく。来年こそ、安寧な年であってほしい、そう願わずにはいられない。

令和元年12月25日

48.太郎坊宮と天狗

前項の観音寺山から南東に三キロほど、太郎坊山(三五〇メートル)という岩山がある。赤神山とも呼ばれるが、その中腹に「夫婦岩」という巨大な岩塊があり、太郎坊宮(阿賀神社)が鎮座する。ここに天狗の太郎坊が棲むというのだが、天狗とはそもそも何ものか。『広辞苑』をみると「深山に棲息するという想像上の怪物。人のかたちをし、顔赤く、鼻高く、翼があって神通力をもち、飛行自在で羽団扇をもつ」とある。加えれば、人をさらったり、悪さをすることもあるが、鬼のように殺したり、食べたりはしない。得体の知れない怖い存在ながら、ある部分好意的に受け止められ、禍をなすが、福を与えてくれる霊神としても信仰されてきた。

いろいろ調べてみると、おおよそこんなことが書いてある。天狗は、木霊(こだま)のようなもので、不思議な物音が天狗とみられていた。大木が倒れるような「天狗倒しの音」、「天狗の高笑い」、「天狗囃し」などと呼ばれているもので、特徴的なことは、呵々大笑することだという。大きな笑い声が聞こえるのだが、姿は見えず、気這いとして感じられる物の怪(物の気)と表現されている。深山の高い樹木の三又に居を定め、常に清浄を好み、剣術や兵法を学び、酒を好んで山中で宴会をおこなう。ときには、姿を隠して悪戯をすることもあるが、金品を略奪することもなく、逆に必要なものを与えることがあるという。とすると、京都の鞍馬山で源義経に兵法や剣術を教えたのもその類(鞍馬天狗)なのだろう。

いろいろ調べてみると、おおよそこんなことが書いてある。天狗は、木霊(こだま)のようなもので、不思議な物音が天狗とみられていた。大木が倒れるような「天狗倒しの音」、「天狗の高笑い」、「天狗囃し」などと呼ばれているもので、特徴的なことは、呵々大笑することだという。大きな笑い声が聞こえるのだが、姿は見えず、気這いとして感じられる物の怪(物の気)と表現されている。深山の高い樹木の三又に居を定め、常に清浄を好み、剣術や兵法を学び、酒を好んで山中で宴会をおこなう。ときには、姿を隠して悪戯をすることもあるが、金品を略奪することもなく、逆に必要なものを与えることがあるという。とすると、京都の鞍馬山で源義経に兵法や剣術を教えたのもその類(鞍馬天狗)なのだろう。

さて天狗が棲むという夫婦岩。高さ二〇メートルという岩塊が八〇センチほどの裂け目でもって相対し、男岩と女岩による陰陽を成している。裂け目の長さは六メートルほどか。初めてこの情景を見たときは、巨大な女陰を想い描いた。嘘をつく者が通ると挟まれてしまうという俗信があり、自身を含め、誰でも身に覚えがあるようで、恐る恐る通る姿が印象深い。まるで閻魔大王に睨まれているような感覚だが、胎内くぐりといったほうが近いかもしれない。人がようやく通れるほどの産道(参道)のようで、その先に、社殿が鎮座する。いわば禊であり、生まれ変わったような心地になる空間でもあったろう。社殿から眺める蒲生野(がもうの)は、万葉の昔、天智天皇と大海人皇子(天武)が支えあっていたころ、額田王たちと遊猟をおこなったところとして知られる。帰路、振り返ると、円錐形をした岩山が雲の影に入り、まるで映画のセットのような家並みが印象に残った。人の営みと信仰の山が同居しているような光景、おそらく麓の人たちにとって、太郎坊天狗は恵みを与えてくれる「霊神」そのものだったに違いない。

令和元年12月10日

47.雨宮龍神社

織田信長が磐座を信仰していたのではないかと思い始めたころ、何度も安土城跡へ通い、安土山を歩いたことがある。どこかに、頂上に運び上げたという「蛇石」が埋もれているのではと思ったからだ。まだ大手道が発掘中で、全貌を現す前のことだが、そのときは安土山に連なる観音寺山(四三三メートル)にも足を延ばした。繖山(きぬがさやま)とも呼ばれ、てっぺんには巨大な磐座とともに、西国第三二番の札所である観音正寺という古刹があった。山中の随所に崩れかけた石垣があり、山全体を城塞化したような佐々木氏の城跡が遺っていた。

その観音寺山から北に連なる尾根沿いに、巨石を神体とする雨宮龍(あめみやりゅう)神社が鎮座する。かつては、八大竜王、降雨明神、雨の竜神などと呼ばれていたというが、雨乞いの神として信仰されてきた。神社への参道は、五個荘の石馬寺(いしばじ)口から始まる。途中で石馬寺と六所神社に向かう分岐点があるが、その先に雨宮龍神社へと延びる参道が延々と続いている。麓から、優に千段はあるだろうか、段差の大きい石段をひたすら登ったことを思いだす。やがて、尾根沿いの平坦地に出ると、巨大な岩塊が出迎えてくれる。おそらくこの岩塊も信仰の対象だったと思うのだが、神社の神体石はこれではないようだ。岩塊の先に鳥居があり、そこを登ると玉垣に囲まれた巨石が見えてくる。これが雨宮龍の神体だ。磐座と神籬が同居しているような空間だが、ここに龍の頭を想わせる巨石が顔を出している。

その観音寺山から北に連なる尾根沿いに、巨石を神体とする雨宮龍(あめみやりゅう)神社が鎮座する。かつては、八大竜王、降雨明神、雨の竜神などと呼ばれていたというが、雨乞いの神として信仰されてきた。神社への参道は、五個荘の石馬寺(いしばじ)口から始まる。途中で石馬寺と六所神社に向かう分岐点があるが、その先に雨宮龍神社へと延びる参道が延々と続いている。麓から、優に千段はあるだろうか、段差の大きい石段をひたすら登ったことを思いだす。やがて、尾根沿いの平坦地に出ると、巨大な岩塊が出迎えてくれる。おそらくこの岩塊も信仰の対象だったと思うのだが、神社の神体石はこれではないようだ。岩塊の先に鳥居があり、そこを登ると玉垣に囲まれた巨石が見えてくる。これが雨宮龍の神体だ。磐座と神籬が同居しているような空間だが、ここに龍の頭を想わせる巨石が顔を出している。

竜神信仰は、日本古来の水神(蛇)と古代中国の竜が習合して生まれたものだが、雨をもたらす神として篤く信仰されてきた。柳田国男は「竜王と水の神」において、水の神という呼び名の根源には、海神(わたつみ)を「海童」とか「小童」と書くように、妖怪ではない「河童」のような神格が存在したのではないか、と推測しているが定説はないようだ。ただ、妖怪以前の呼び名として、龍宮小僧、水神少童、ミヅチ(水霊)などという表現もあり、興味がつきない。

頂上からは、眼下に安土城跡を望むことができる。それにしても、なぜ支峰のような安土山に城を築いたのか。おそらくこのころの信長は、籠城という考えはなかったと思われる。天下はほぼ、かれの掌中にあったからだ。やがて、葺石を敷いた巨大古墳のように、全山を石で覆った総石垣の山に造り変え、頂には、あたかも神殿のような天主がそびえ立つ。が、皮肉なことにわずか三年後、本能寺において「天の主」に召されることになる。四九歳だった。意図したことではないかもしれないが、この「石山」が、かれの依代ともいえる奥津城となった。

令和元年11月25日

46.重森美玲という「磐座」作庭家

上古(じょうこ)ではどこの神社も社殿はなく、山中の巨岩などが神霊の宿る聖地とされていました。その場所を磐座、或いは磐境と言います……。重森美玲(しげもりみれい)の絶作、松尾大社の「上古の庭」に立つ説明文の一節だ。上古とは、遠い昔とか古代という意だが、上古の信仰空間である磐座を表現し、現出させた庭として知られる。事実、重森はこの庭を「磐座・磐境の庭」と語っている。庭という文字がはじめて文献に見えるのは、『日本書紀』の「斎庭(ゆにわ)」だが、高天原に存在するという「清浄なところ」を意味するという。神の庭とでもいうのだろうか。いわば、庭という言葉そのものが聖地という意を含んでいる。

八ヶ岳の山中で庭をつくり始めたころ、各地の庭を見て回ったが、重森という作庭家の力感溢れる大きさについていけなかった。生涯で作庭した数は、一九四に及ぶというが、もとより訪ねたのはその一部でしかない。が、立石を主体とした石組のあり様は、個性が強過ぎて馴染めなかった。いい意味で灰汁が強いというべきか、ほとばしるような勢いに、腰が引けるのだ。と言いながら、怖いもの見たさとでもいうのか、つい気になり、足が向いた。

八ヶ岳の山中で庭をつくり始めたころ、各地の庭を見て回ったが、重森という作庭家の力感溢れる大きさについていけなかった。生涯で作庭した数は、一九四に及ぶというが、もとより訪ねたのはその一部でしかない。が、立石を主体とした石組のあり様は、個性が強過ぎて馴染めなかった。いい意味で灰汁が強いというべきか、ほとばしるような勢いに、腰が引けるのだ。と言いながら、怖いもの見たさとでもいうのか、つい気になり、足が向いた。

出会いは、倉敷市の阿智神社に印された重森の「足跡」だった。境内の磐座や磐境を綿密に調査し、詳細な記録を残していたからだ。こうした祭祀跡を、日本庭園の源流として注目し、数多くの例を紹介しているが、かれを「磐座」作庭家と理解したのは、生家跡に遺る処女作の写真だった。二八歳の作品だが、巨大な立石を主体とした石組は、「吉備高島宮」の伝承地、児島湾に浮かぶ高島の磐座を彷彿させた。さらに、東福寺の「八相の庭」など、かれの視線の先には磐座がある、そう感じたのだ。生家跡から始まり、節目節目に磐座のような世界を表現し、松尾で締めくくったような作庭遍歴。これだけ、上古の世界を遊泳した作庭家をほかに知らない。

さて上古の庭について。七八歳の絶作ながら、上下左右に神気がみなぎり、力がほとばしっているような石組。それぞれが別の方向を向きながら、なにか語らっているようなざわめき。上古の世界ながらも現代的な造形美……。重森の磐座にたいする想いが、まるで神霊が漂うように伝わってくる。かれはここを作庭したとき、「神としての石の命令を受けて、石の言葉ならぬささやきに神経をとがらせ、松尾大社の猛霊の意のままに石を扱った」と語っている。松尾の猛霊とは、松尾山の頂に坐す「神跡磐座」のことだと思うが、その猛霊に導かれたのだろうか、石組が完成してわずか三か月後、心不全のため還らぬ人となった。

令和元年11月10日

45.上賀茂神社の神山

久しい以前から登拝することを切望し、『百選』の有力な候補と思いながら、断念したものに上賀茂(賀茂別雷)神社の神山(こうやま)がある。標高三〇一メートル。神体山であり、頂上に賀茂の神が降臨したという磐座(降臨石)があるのだが、禁足地で登ることができない、そう思い込んでいたからだ。神山の揺拝所として成立したという上賀茂神社。競馬(くらべうま)がおこなわれる馬場から拝していたにも関わらず、ついに登ることはなかった。

ところが、である。上賀茂神社の旧社家・梅辻家三八代当主の梅辻諄氏が、賀茂歴史勉強会文集・『みたらしのうたかた』に「神山と三輪山」という一文を寄せ、「禁足地であって、誰も登ることはできないと思われていたのだが……現代では祭祀の場ではないので禁足地としての掟はなくなった」と記していることを知った。さらに、自らの登山体験や降臨石の写真とともに、地図まで添付されている。賀茂縣主(あがたぬし)同族会の「賀茂縣主だより」にも、毎号のように降臨石の写真が掲載され、『山と高原地図 京都北山』には、茨谷町からの登山ルートが記されている。なんとも迂闊なことだが、そのときの「忘れ物」をしたような虚脱感をわかってもらえるだろうか。今回は『百選』の上梓以降に訪ねた、番外ともいえる探訪記となる。

神山へは、茨谷町の立命館大学柊野総合グラウンド口から頂上をめざした。ただ、登山道は見る影もないほど荒れていた。至るところに倒木が横たわり、道がほとんど消えている。ところどころに、目印のような赤いビニールテープが残っているが、地図に載っている登山ルートはどこにいったのか、そう思えるほどの荒廃ぶりだ。それでも、藪のような斜面をかき分けながら、ひたすら上へ上へと登り、なんとか頂上にたどり着いたときは、正直ホッとし、安堵した。